Die Ackermann-Story, Teil 3

PA-Behälter und Wechselbrücken

Im dritten Teil unserer Ackermann-Chronik geht es um die erfolgreichsten Jahre der Firma Ackermann aus Wuppertal. Viele Innovationen und gute Verkaufszahlen kennzeichnen die Unternehmensgeschichte während der deutschen Wirtschaftswunderzeit. Unser freier Mitarbeiter Markus Hügle aus Teningen hat für uns gründlich recherchiert und ausführlich beschrieben, was Ackermann in den fast 150 Jahren seines Bestehens zu bieten hatte. Teil 1 befasst sich mit den Anfängen bis in die Nachkriegszeit, die Teile 2 und 3 beschreiben die Zeit bis zu den 1970er Jahren und Teil 4 die letzte Ackermann-Epoche bis zur Übernahme durch den US-Konzern Fruehauf und das bittere Ende im Jahr 1996.

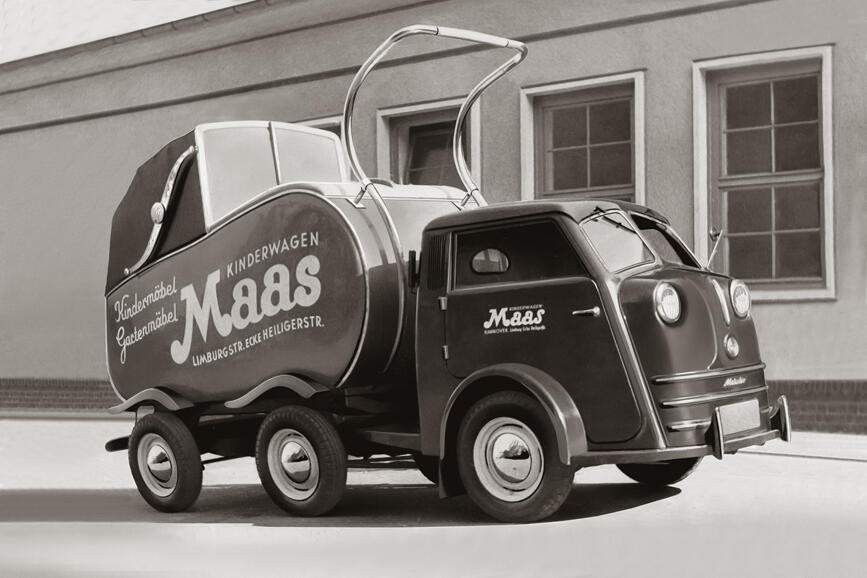

Zum Auftakt des dritten Teils unserer Ackermann-Chronik blicken wir kurz zurück in die späten 1950er Jahre und zeigen zwei Farbaufnahmen von Detlef Gerth, die uns erst vor Kurzem zur Verfügung gestellt wurden. Die Fotos zeigen zwei sorgfältig restaurierte Ackermann-Kastenwagen, die 2015 auf einem Nutzfahrzeugtreffen gezeigt wurden. Es folgt das Foto eines Büssing-Möbelwagens mit dem von Ackermann so genannten „Steilform-Fahrerhaus“ am Münchner Olympiastadion. Anschließend widmen wir uns der eigentlichen Thematik dieses Beitrags.

Nachdem Ackermann den „Typ Amerika” durch das kubische Nachfolgemodell ersetzt hatte, sprach man von der neuen „Steilform”, um das veränderte Erscheinungsbild zu charakterisieren. Ein weiteres Beispiel hierfür ist das Foto am Anfang dieses Artikels, das einen Mercedes 1113 der Spedition Hinz aus Kassel im Jahr 1993 zeigt.

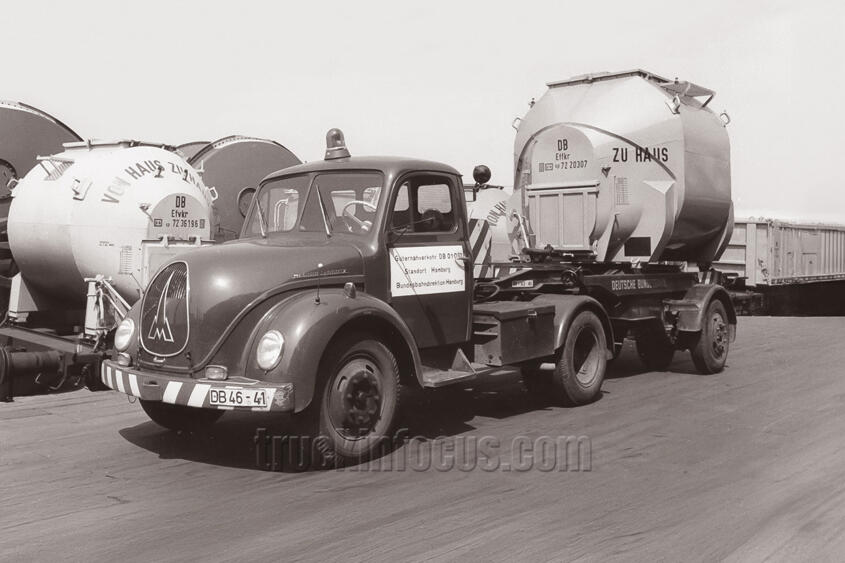

Ein wichtiger Großkunde für Ackermann war die Deutsche Bundesbahn. Anfang der 1950er Jahre gab es in Europa noch keine genormten 20- oder 40-Fuß-Container, die erst Mitte der 1960er Jahre aufkamen. So mussten die per Bahn transportierten Güter umständlich von Lastwagen auf Waggons verladen und am Zielbahnhof wieder auf die Straßenfahrzeuge der Bahnspediteure umgeladen werden, um schließlich zum jeweiligen Empfänger zu gelangen. Culemeyer-Straßenroller konnten für Großkunden zwar komplette Eisenbahnwaggons auf der Straße zum Werk des Empfängers transportieren, sofern dieser nicht über einen eigenen Gleisanschluss verfügte, aber für kleinere Transportaufgaben gab es noch keine befriedigende Lösung.

Erst die Entwicklung der so genannten PA-Behälter schuf Abhilfe. PA steht für das französische „porteur aménagé“ und bedeutet wörtlich „ausgerüsteter Träger“ bzw. „Rollwagenbehälter“. Die Deutsche Bundesbahn vermarktete das System unter der Marke „Von Haus zu Haus“. Die genormten Behälter passten sowohl auf Eisenbahnwaggons als auch auf Lkw, mussten allerdings bei jedem Umladen gedreht werden, da sie auf den Waggons quer und auf den Lkw längs zur Fahrtrichtung standen.

Deshalb entwickelte Ackermann einen speziellen, einachsigen Sattelauflieger, der einen PA-Behälter aufnehmen konnte. Als schwierig erwies sich zunächst der Umladevorgang. Am einfachsten wäre ein Kran gewesen, aber nicht jeder Empfängerbetrieb hatte einen solchen an der Laderampe und auch nicht das zusätzliche Personal dafür. Auf dem Auflieger selbst hätte sich ein Kran ungünstig auf Gewicht und Fahreigenschaften ausgewirkt. So kamen die Ingenieure bei Ackermann auf die Idee, einen beweglichen Hilfsrahmen auf das Auflieger-Chassis zu setzen, mit dem der Fahrer im Ein-Mann-Betrieb einen PA-Behälter sowohl vom Boden als auch vom Waggon aus aufladen konnte. Die Platzverhältnisse auf den Güterbahnhöfen waren jedoch meist beengt und aufwendiges Rangieren kostete wertvolle Zeit. Für die Be- und Entladung vom Waggon aus konnte daher der Hilfsrahmen um 90 Grad gedreht werden. Der Lkw-Fahrer musste lediglich seinen kleinen Sattelzug parallel zum Gleis positionieren und konnte durch Schwenken des Hilfsrahmens den Behälter übernehmen. Nach dem Verriegeln konnte die Fahrt zum Empfänger losgehen.

Das erste Versuchsfahrzeug entstand 1950 mit einem Magirus-S-3500-Eckhauber als Zugmaschine. Für die ab 1951 beginnende Serienfertigung wählte man ebenfalls den S 3500, nun aber mit runder Haube. Das System setzte sich schnell durch und wurde ein großer Erfolg. Die Behälter waren je nach Ladegut offen, geschlossen oder rund. Auch viele Brauereien entscheiden sich für diesen kombinierten Verkehr.

In den 60er Jahren folgten neuere Zugmaschinen, wiederum von Magirus, der breite Eckhauber ergänzte seine runden Brüder und ab 1966 gab es auch Frontlenker vom Typ 135 D. Ein großer Nachteil war jedoch das geringe Fassungsvermögen dieser Behälter. Als ab 1966 auch in Deutschland die ersten Seecontainer aufkamen und dafür bald eigene Sattelauflieger-Chassis konstruiert wurden, die einen 40-Fuß-Container oder zwei 20-Fuß-Container transportieren konnten, verloren die PA-Behälter an Bedeutung und verschwanden schließlich Anfang der 80er Jahre ganz.

Ackermann entwickelte für die Deutsche Bundesbahn auch andere Aufbauten, wie z.B. Wechselpritschen, die sowohl auf Lastwagen als auch auf Eisenbahnwaggons transportiert werden konnten. Dabei wurden meist Henschel-Frontlenker verwendet.

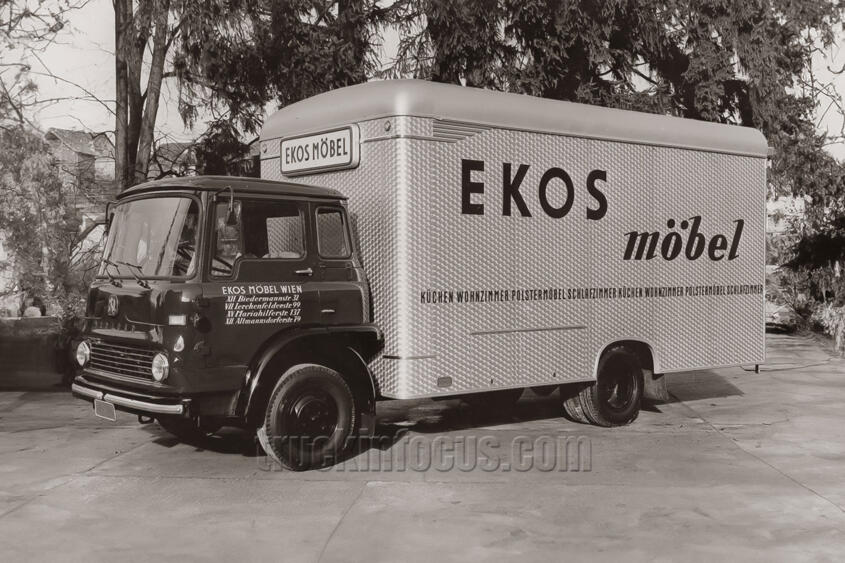

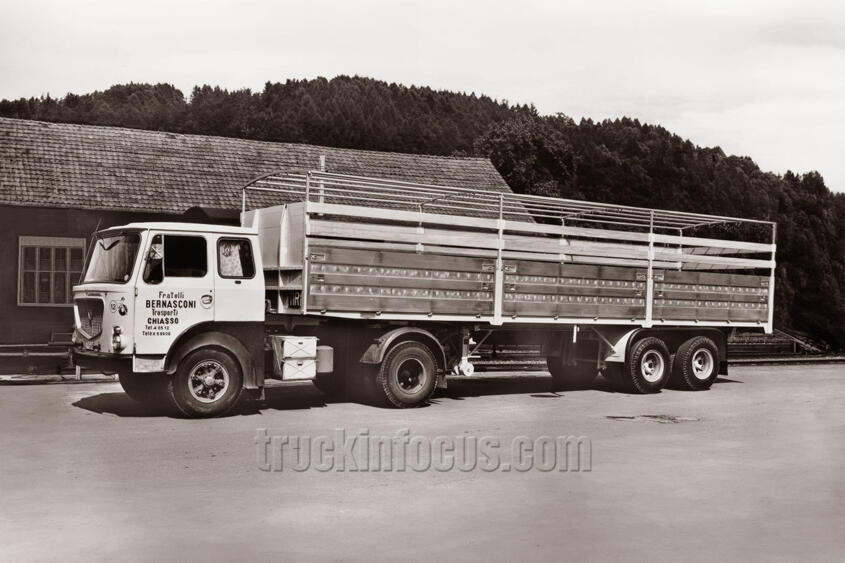

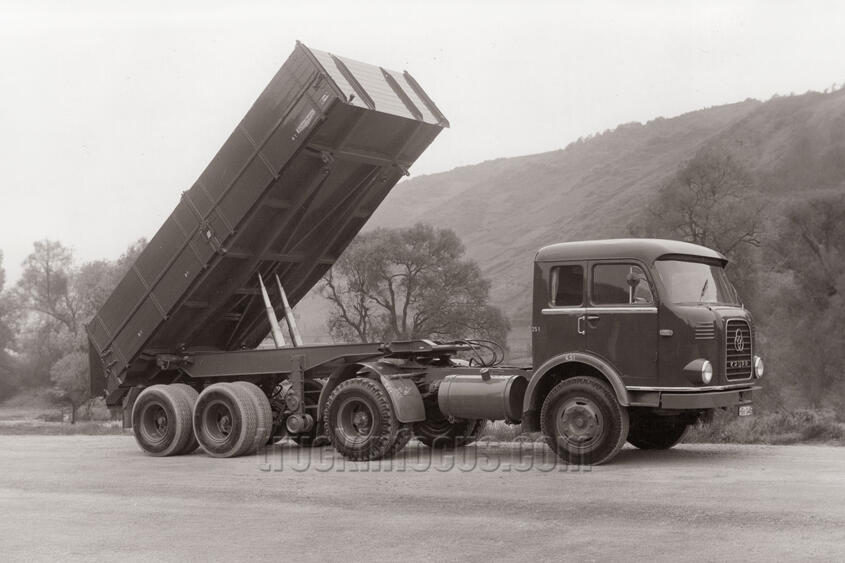

Daneben gab es Standard-Pritschenaufbauten für Lkw sowie für zwei- und dreiachsige Anhänger verschiedener Gewichtsklassen. Wie auch Kippaufbauten wurden sie ab 1960 im neu errichteten Werk II in Treis an der Mosel gefertigt. Im Stammwerk in Wuppertal konnte man sich fortan ganz auf geschlossene Leichtmetall-Aufbauten konzentrieren. In Österreich baute die Firma Schneider & Blaha, später Brentenwerke, ab 1957 Leichtmetallaufbauten nach Ackermann-Lizenz. Hinzu kamen zwei Anfang der 60er Jahre gegründete Auslandswerke in Willisau im Schweizer Kanton Luzern und im französischen Etreux, das auch den belgischen Markt erfolgreich mit Aufbauten belieferte. Insgesamt konnte im März 1964 das 10.000ste Leichtmetallfahrzeug ausgeliefert werden.

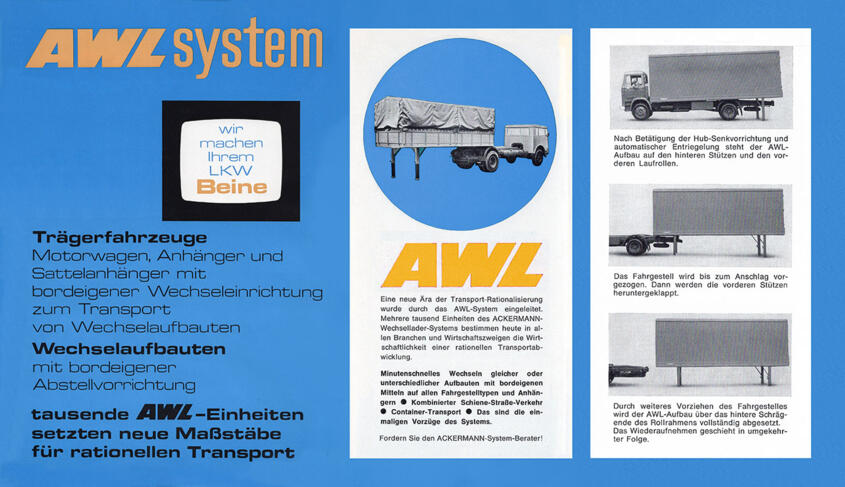

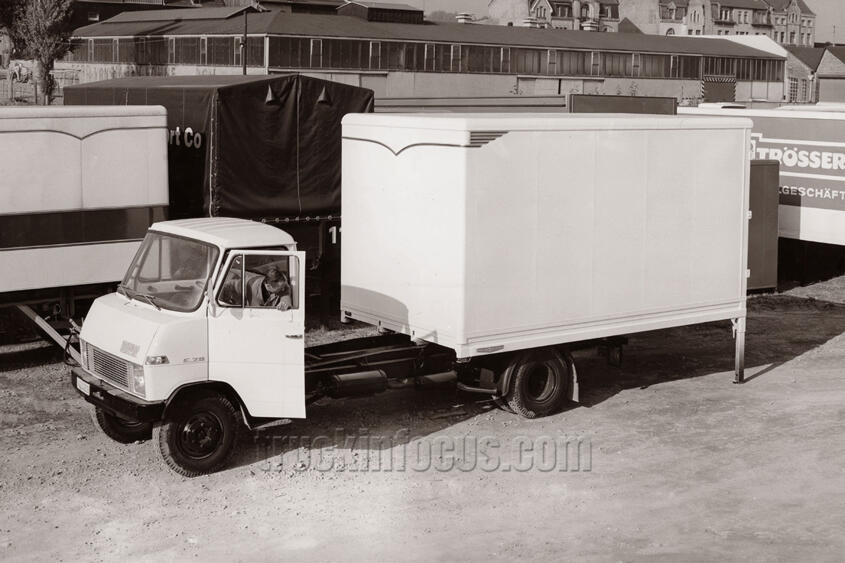

1965 präsentierte Ackermann auf der IAA Nutzfahrzeuge eine ganze Reihe von Neuheiten. So stellte Ackermann ein selbst entwickeltes Wechselaufbausystem vor. Das patentierte System mit dem Namen AWL" (Ackermann-Wechsel-Lader) ermöglichte es dem Fahrer erstmals, den Aufbau autonom vom Trägerfahrzeug abzusetzen und einen anderen aufzuladen. Bis dahin hatten fast alle Lastzüge, also Motorwagen und Anhänger, fest montierte Aufbauten. Um zu be- oder entladen, musste der Lkw also stehen bleiben und der Fahrer entsprechend warten. Der Wechselaufbau konnte an der Laderampe verbleiben, während das Basisfahrzeug mit einem anderen Aufbau unterwegs war.

Das neue System sparte viel Zeit und eignete sich hervorragend für Großbetriebe, die ständig Fertigwaren zu verladen hatten, es setzte sich schnell in vielen Branchen durch. Innerhalb von etwa sechs Jahren wurden mehrere tausend AWL-Aufbauten verkauft. Später zogen andere Hersteller mit ähnlichen Systemen nach. Zunächst war das AWL-System nur für den Straßentransport konzipiert, doch schon kurze Zeit später konnten die Aufbauten auch auf Eisenbahnwaggons verladen werden, was den kombinierten Verkehr ermöglichte. Wechselaufbauten mussten immer wieder geänderten Längen- und Gewichtsvorschriften angepasst werden. Mit dem Sieben-Meter-Aufbau namens Eurotainer wurde auch die Bedeutung für den grenzüberschreitenden Warentransport hervorgehoben.

Neu waren auch die Rollwand-Aufbauten für Lastzüge und Sattelauflieger. Zuvor konnten geschlossene Kofferaufbauten nur durch die Hecktüren beladen werden. Seitentüren gab es zwar als Sonderausstattung, aber ein schnelles Be- und Entladen von kleinen Teilsendungen mit Gabelstapler oder Hubwagen war damit kaum möglich. Ackermann entwickelte deshalb für geschlossene Kofferaufbauten bewegliche, auf Rollen gelagerte Seitenwände, so dass Paletten auch mit seitlich heranfahrenden Staplern schnell und problemlos verladen oder einzelne Paletten entnommen werden konnten.

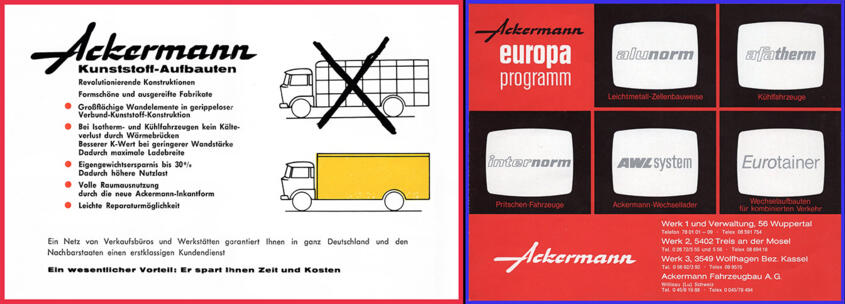

Ab Mitte der 60er Jahre kamen geschlossene Aufbauten in Kunststoffverbundbauweise, von Ackermann AVK genannt, ins Programm. Für die entsprechende Komponentenfertigung wurde eigens eine Produktionsstätte in Wolfhagen bei Kassel übernommen. Diese neuen Aufbauten kamen vor allem bei Lebensmittelkoffern und Kühlfahrzeugen zum Einsatz.

Mitte der 60er Jahre liefen die Geschäfte hervorragend, mehr als 1000 Mitarbeiter in den verschiedenen Werken produzierten Pritschen-, Kipp- und geschlossene Aufbauten sowie Anhänger in durchdachter Serienfertigung. Selbst Autotransporter gehörten zur Produktpalette.

Inzwischen hatte Carl Wilhelm Kölker die Geschäftsführung übernommen. Er erkannte schnell und weitsichtig, dass in einem zunehmend europäischen Markt vor allem der Preis das entscheidende Kaufkriterium sein würde und dass nur Größe und Spezialisierung ein erfolgreiches Bestehen ermöglichen würden. So bewarb er ab etwa 1970 das Ackermann-Lieferprogramm als „Europa-Programm“ und die Pritschenfahrzeuge hießen fortan „Internorm“, die Leichtmetallaufbauten „Alunorm“ und die Kühlaufbauten „Afatherm“. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass durch standardisierte Bauteile eine schnelle und kostengünstige Reparatur im weit verzweigten Ackermann-Servicenetz möglich war. Anfang der 70er Jahre unterhielt Ackermann allein in Deutschland über 20 Verkaufsbüros und mehr als 50 Servicestationen.

Text: Markus Hügle