„Lastwagen aus Zwickau, Werdau und Ludwigsfelde”

Ein neues Buch von Günther Wappler mit enorm viel Inhalt

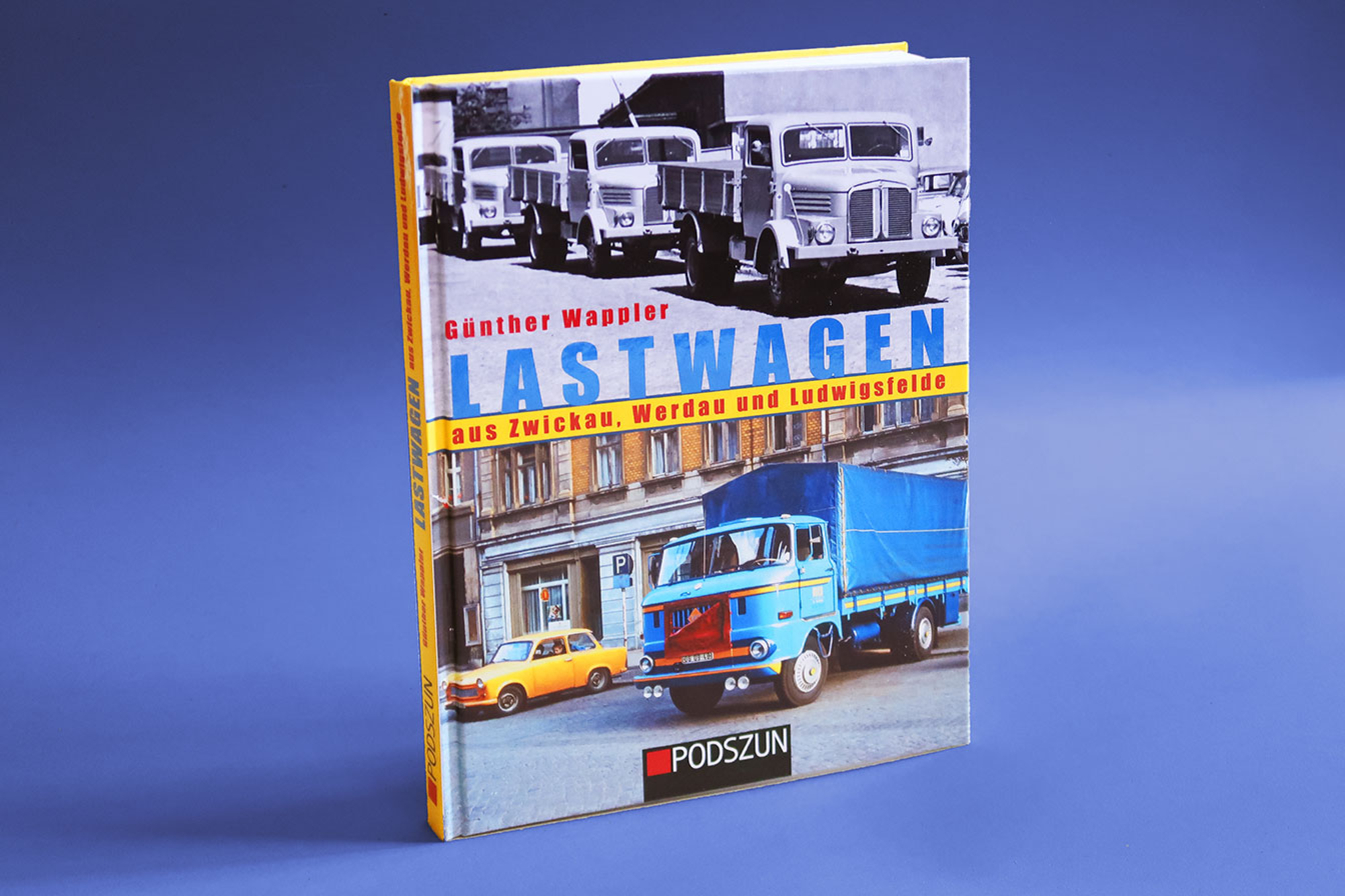

Auch unter den Nutzfahrzeug-Enthusiasten gibt es viele Bücherfreunde, sonst würden nicht immer wieder Neuerscheinungen zu diesem Thema herauskommen. Wir werden ab jetzt neue Bücher vorstellen, von denen wir denken, dass sie für unsere Zielgruppe interessant sind. Den Anfang macht das Buch „Lastwagen aus Zwickau, Werdau und Ludwigsfelde” von Günther Wappler, das im Verlag Podszun-Motorbücher erschienen ist. Das Buch mit 173 Seiten hat etwa das DIN-A4-Format und enthält 555 Abbildungen. Wer noch Lücken in seinem Wissen über die Lkw-Produktion der DDR hat, braucht ohne Zweifel dieses Buch.

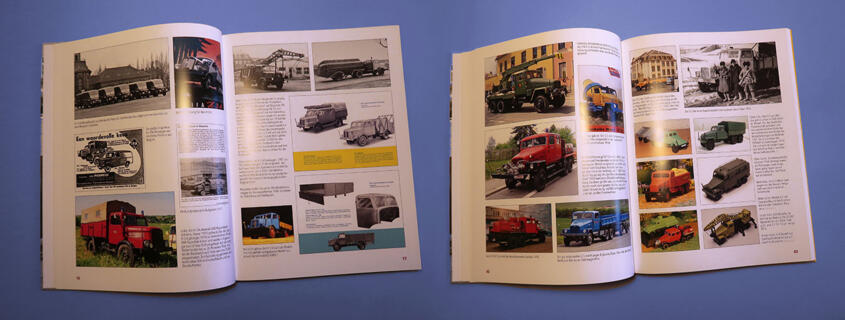

Obwohl wir selbst bereits Hunderte Nutzfahrzeugbücher archiviert haben und uns in diesem Bereich gut auskennen, haben wir beim Blättern in Günther Wapplers neuem Buch nicht schlecht gestaunt. Die enorme Zahl an Illustrationen umfasst nicht nur unzählige alte und neuere Fotografien, sondern auch Reproduktionen von Prospekten, Typenblättern, Werksunterlagen sowie Plakaten und vielem mehr. Da der Autor selbst Modellsammler ist, hat er zu allen im Buch vorkommenden Fahrzeugen auch die entsprechenden Fotos von Modellautos hinzugefügt, sofern es welche gab. Alles in allem enthält dieses Buch eine Fülle von Informationen in Wort und Bild, wie man sie nur selten vorfindet. Ein Lob gebührt dabei auch dem Verlag Podszun, dessen Layout-Abteilung die Vielzahl unterschiedlicher Vorlagen und den Text in eine übersichtliche Form gegossen hat. Wir sind überzeugt: Wer sich für die Geschichte der ostdeutschen Nutzfahrzeuge interessiert, kommt mit diesem Werk voll auf seine Kosten (nämlich 39,90 Euro).

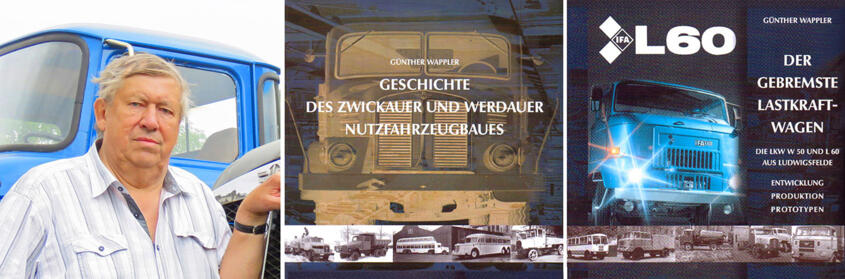

Für diese Buchbesprechung hat uns Günther Wappler, Jahrgang 1950, mit allerlei Informationen ausgestattet. Zunächst hat er uns einiges über sich selbst erzählt: Er wuchs in Königswalde bei Werdau auf, lernte während seiner Ausbildung zum Agrotechniker die Landtechnik der 1960er und 70er Jahre kennen und leistete seinen Dienst in der Nationalen Volksarmee als Kraftfahrer ab. Als Busfahrer beim Städtischen Nahverkehr Zwickau lernte er fast alle Omnibus-Typen des ungarischen Herstellers Ikarus kennen. Anschließend war er als Kraftfahrer beim Zwickauer Stadtbaubetrieb tätig. Im Vorruhestand arbeitete er als Anlagenfahrer in einem chemischen Betrieb, also als Facharbeiter, der Produktionsanlagen bedient, überwacht und instand hält. Im Ruhestand konnte er sich endlich voll der Geschichte der Nutzfahrzeuge der DDR widmen, veröffentlichte einige Bücher zu diesem Thema und schrieb auch über das Sammeln von Modellautos.

Das hier vorgestellte Buch „Lastwagen aus Zwickau, Werdau und Ludwigsfelde“ hat zwei Vorgänger zu ähnlichen Themen, die Günther Wappler vor rund 20 Jahren verfasst hat. Aufgrund vieler neuer Erkenntnisse, zahlloser neuer Unterlagen und Fotos hat er das Thema inzwischen weiter vertieft und unter Verwendung auch des bereits veröffentlichten Materials das vorliegende Buch fertiggestellt. Es bietet eine umfassende Übersicht über den Lkw-Bau in der DDR.

Günther Wappler hat eigens für diese Buchbesprechung eine Zusammenfassung über die Entstehung seiner Bücher verfasst und eine Reihe von Fotos hinzugefügt, um den Appetit auf sein neues Buch anzuregen. Wir wollen nicht versäumen, seinen Text hier wiederzugeben und eine Auswahl der Fotos zu veröffentlichen. Hier geht es los:

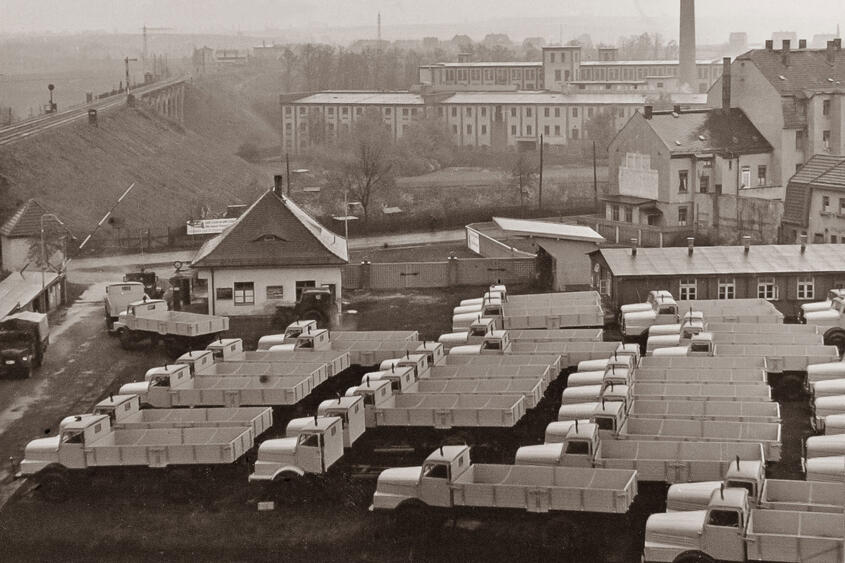

In Ostdeutschland gab es drei Standorte, an denen Lkw produziert wurden: Zwickau, Werdau und Ludwigsfelde. Im Jahr 1965 erfolgte eine komplette Umstrukturierung, in deren Folge nur noch das Automobilwerk in Ludwigsfelde Lastkraftwagen baute.

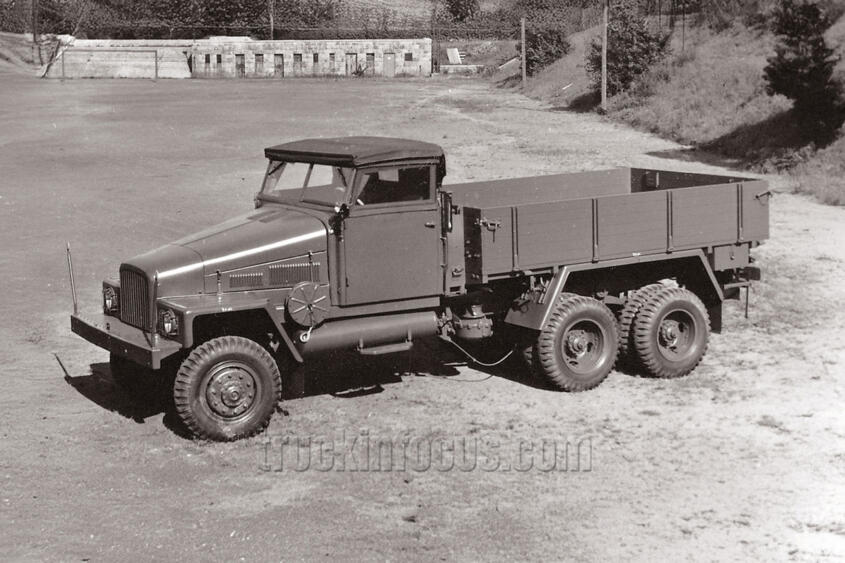

Der Lkw-Bau in der DDR begann 1947 mit dem Typ H3 bei Horch in Zwickau. Dieser Lkw war ein Zusammenbau noch vorhandener Teile aus der Vorkriegszeit, darunter der Maybach-Motor. 1950 entstand in Zwickau mit dem H 3 A der erste in der DDR entwickelte Lkw. Er wurde bis 1959 zum S 4000-1 weiterentwickelt. Zugunsten der Pkw-Produktion verlagerte man dann die Lkw-Produktion in das benachbarte Werk in Werdau. Aber warum Werdau? Diese und andere Fragen erweckten meine Neugier, denn die gesamte Geschichte der ostdeutschen Lkw-Produktion war zunächst recht undurchsichtig. Dies lag nicht nur an verschiedenen Produktionsverlagerungen, sondern auch daran, dass man vieles nicht öffentlich gemacht hatte. So kam beispielsweise erst nach 1990 ans Licht, dass es neben den Serienfahrzeugen eine ganze Reihe von Versuchsfahrzeugen gab, die nach der Erprobung wieder in der Versenkung verschwanden. Starre Planwirtschaft und rückwärtsgewandtes Denken verhinderten im Lauf der Jahre viele technische Weiterentwicklungen. Um all das genau herauszufinden, musste ich in verschiedenen Archiven erst einmal gründlich recherchieren, um dann die Details zusammenzufügen und Zusammenhänge aufzudecken.

Unter dem Motto „100 Jahre industrieller Fahrzeugbau in Werdau“ fand 1998 ein großes Fahrzeugtreffen auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Kraftfahrzeugwerks „Ernst Grube“ statt. Zu dieser Zeit gab es noch kaum Literatur über die Lkw aus Zwickau und Werdau, über den Fahrzeugbau in Ludwigsfelde existierte gar keine Dokumentation. Beim Fahrzeugtreffen herrschte also große Unklarheit darüber, wann und wo die Fahrzeuge gebaut wurden und in welchen Stückzahlen. Es musste also erst einmal eine Dokumentation über die Werdauer Fahrzeuge erstellt werden. Ich begann mit intensiven Recherchen in verschiedenen Archiven. Dazu muss ich anmerken, dass alle Unterlagen des ehemaligen Kraftfahrzeugwerks Werdau an das Verkehrsmuseum Dresden, das Staatsarchiv Chemnitz, das Kreisarchiv Werdau und das Dampf- und Stadtmuseum Werdau verteilt wurden. Diese Zersplitterung erschwerte die Suche nach Informationen erheblich.

Das erste Ergebnis meiner Recherchen war das im Jahr 2002 erschienene Buch „Geschichte des Zwickauer und Werdauer Nutzfahrzeugbaus“. Es beschrieb erstmals die gesamte Geschichte der Werdauer Lkw-Schmiede, die 1898 als Sächsische Waggonfabrik gegründet wurde. In den 1920er- und 30er-Jahren residierten dort die Schumann-Fahrzeugbau-Werke und ab 1952 schließlich das VEB IFA Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ Werdau. Durch den Bau von Lastwagen und Omnibussen erhielt das Werk große Bedeutung, denn es war der einzige Betrieb in der DDR, der Fahrzeuge mit mehr als drei Tonnen Nutzlast herstellte. Wichtig für den Güter- und Personentransport in Ostdeutschland waren der Lkw-Typ H6, der geländegängige Lkw G5 und der Bus H 6 B. Ab 1960 kam die Produktion des Haubenwagens S 4000-1 aus Zwickau hinzu. In dieser Zeit wurde in Werdau auch der Frontlenker W 50 bis zur Serienreife entwickelt. Nach der Einstellung der Lkw-Produktion im Jahr 1967 machte sich das Werk mit der Produktion von Anhängern und Sattelaufliegern einen Namen. Im Jahr 1990 endete schließlich auch diese Produktion und das Werk wurde in verschiedene Firmen aufgeteilt.

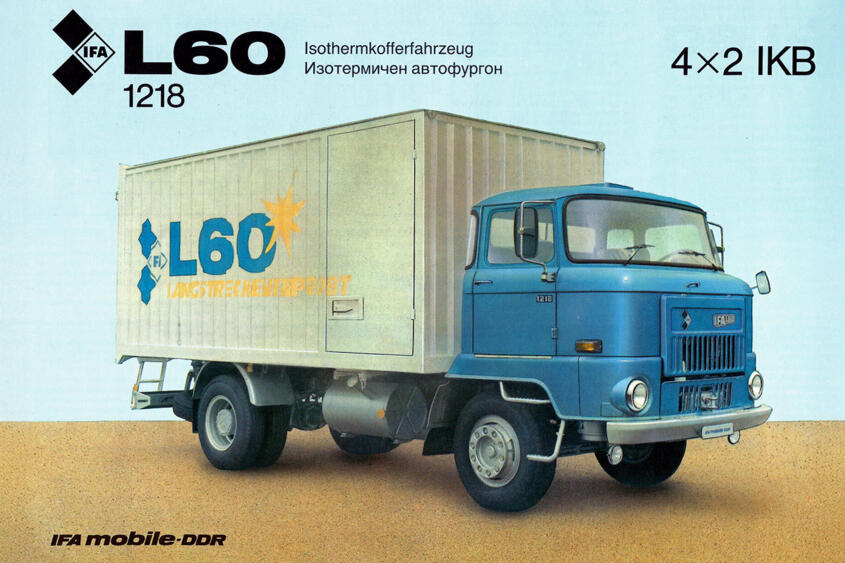

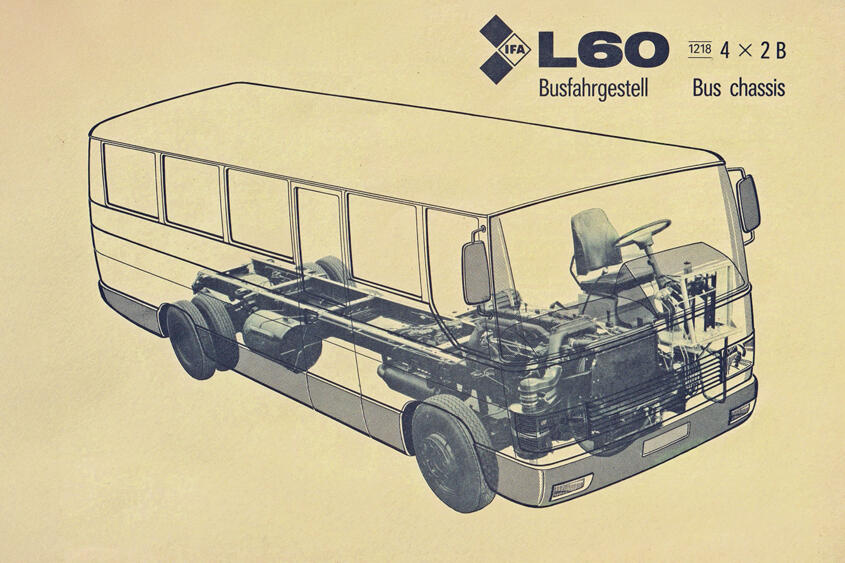

Der in Werdau bis zur Serienreife entwickelte Lkw vom Typ W 50 sollte jedoch nicht dort gebaut werden. Es wurde entschieden: Die Produktion des W 50 erfolgt in Ludwigsfelde. Wie kam es dazu? Auch hierzu gab es zunächst keine Dokumentation. Nach Recherchen in den örtlichen Archiven in Ludwigsfelde und bei einigen Privatpersonen erschien 2003 mein Buch „Der gebremste Lastkraftwagen – Die Lkw W 50 und L 60 aus Ludwigsfelde“. Darin beschrieb ich erstmals ausführlich den Lastwagenbau in Ludwigsfelde und die kuriose Entstehung des Nachfolgemodells L 60. Auch bei der Entwicklung dieses neuen Fahrzeugs, das dem internationalen Standard entsprechen sollte, gab es Rückschläge: Es entstanden viele Prototypen, die alle wieder verworfen wurden. Schließlich begann 1987 die Produktion des Nachfolgemodells L 60. Doch auch mit dieser Produktion war nach drei Jahren Schluss, denn 1990 endete die gesamte Lkw-Produktion der DDR.

Wer das Buch „Lastwagen aus Zwickau, Werdau und Ludwigsfelde” von Günther Wappler besitzen möchte, kann es beim Verlag Podszun bestellen. Einfach diesen Link anklicken!