Baumaschinenbilder

Deutsche Baumaschinen der Nachkriegszeit

Mit diesem Beitrag wagen wir uns auf fremdes Terrain. Eigentlich sind Baumaschinen nicht unser Thema, aber in mancher Hinsicht sind Lkw und Baumaschinen eng miteinander verwandt. Im Archiv der Edition Diesel Queen, aus dem truckinfocus.com einen großen Teil seiner Inhalte bezieht, finden sich auch Tausende von Baumaschinenbildern aus vielen Ländern. Wir haben eine kleine Auswahl von Werbematerial und Fotos zusammengestellt, auf denen Geräte zu sehen sind, die in den Fünfziger- und Sechziger Jahren auf deutschen Baustellen im Einsatz waren. Die Hersteller der Maschinen existieren zum großen Teil nicht mehr, aber in mühevoller Recherche konnten wir einige Informationen zusammentragen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht, zumal es noch viele andere Hersteller gab, die wir vielleicht in einer Fortsetzung vorstellen werden.

Die Konstrukteure von Baumaschinen haben in den vergangenen Jahrzehnten erstaunliche Dinge erdacht. Es ist faszinierend, wie manche Konzepte aufeinander abgestimmt sind und sich bestimmte Ideen im Laufe der Zeit wiederholen. Ingenieure mit Intuition, Fachwissen und Weitblick haben dafür gesorgt, dass immer wieder neue Geräte konstruiert und zur Serienreife entwickelt wurden. Die Antriebsfeder für all diese Innovationen ist die Absicht, schwere Arbeit zu erleichtern, Menschen zu entlasten und die Effizienz zu steigern. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die deutsche Baumaschinentechnik der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche Geräte sind längst in Vergessenheit geraten oder technisch überholt, andere Konstruktionen bilden die Basis für Technologien, die noch heute in Verwendung sind. Der folgende Beitrag enthält mehr als sechzig Fotos und Werbematerialien zum Thema Baumaschinen, die in den Fünfziger- und Sechziger Jahren auf deutschen Baustellen eingesetzt wurden. Informationen zu den einzelnen Herstellern und Geräten haben wir im Text zusammengetragen. Wer noch viele weitere Bilder und Informationen zu diesem Thema sehen möchte, sollte das Internetforum baumaschinenbilder.de besuchen.

Bischoff-Werke KG, Recklinghausen

Der Polytrac 1200 (1954 bis 1966) wurde von den Bischoff-Werken KG, damals in Recklinghausen, als Universal-Baumaschine angeboten. Es gab eine luftgekühlte Variante (HL 1200) mit 46-PS-Deutz-Motor und eine wassergekühlte Variante (HW 1200) mit 40-PS-Motor. Das Gerät ließ sich auf vielerlei Weise den jeweiligen Anforderungen anpassen. Neben der Ausrüstung als Schaufellader gab es auch Schwenkschaufel, Stangengreifer, Steingabel, Tieflöffel, Planierschild und Ausleger mit Kranhaken. Die Teile waren leicht auswechselbar und konnten auf einem Anhänger mitgeführt werden. Sogar Ansteckraupen anstelle der Vorderräder waren erhältlich. Der 6,5 Tonnen schwere Polytrac war maximal 25 Stundenkilometer schnell.

Diese Aufnahme zeigt die letzte Ausführung des Bischoff Polytrac HL 1200 von 1966 mit geschlossenem Fahrerhaus, ausgerüstet mit Ausleger und Greifer. Mitte der 1960er Jahre geriet die Firma Bischoff in finanzielle Schieflage und gab die Baumaschinensparte im Jahr 1970 auf.

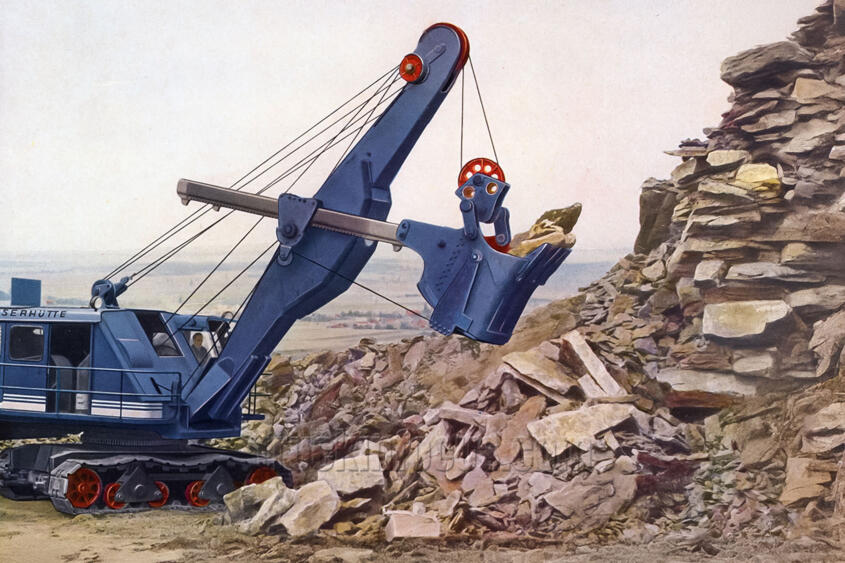

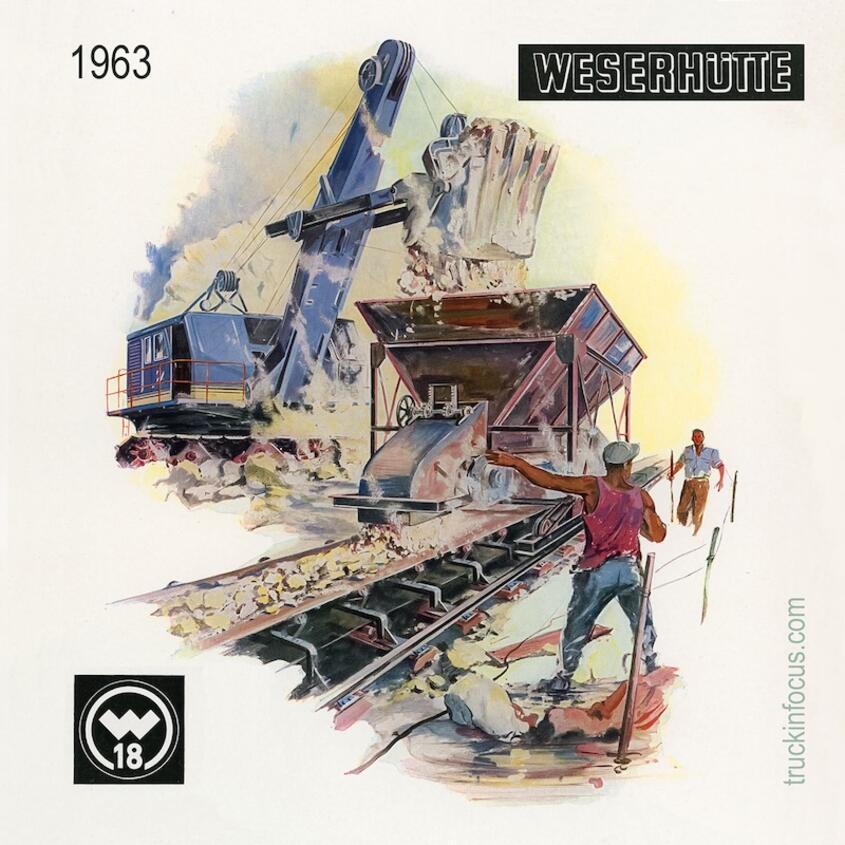

Weserhütte GmbH, Bad Oeynhausen

Das Eisenwerk Weserhütte Otto Wolf GmbH wurde 1844 in Bad Oeynhausen gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte das Werk Geschütze, Panzerspähwagen und Schützenpanzer. In den Fünfziger Jahren begann die Weserhütte mit der Produktion von Seilbaggern und wurde in dieser Sparte zum internationalen Marktführer. Trotz seiner Vormachtstellung geriet das Unternehmen Anfang der Siebziger Jahre in finanzielle Nöte und nach Jahren vergeblicher Stabilisierungsversuche ging die Weserhütte 1987 in Konkurs. Die beiden vermutlich handkolorierten Fotos stammen aus einem Weserhütte-Prospekt von 1963. Die Bilder zeigen den Universal-Raupenbagger W 18 mit Hochlöffel (oben) und als Greifbagger im Straßen- und Industriebau.

Illustration auf einem Prospekt der Weserhütte von 1963 mit einem Bagger vom Typ W 18

Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD), Köln

Der Deutz-Raupenschlepper DK 60 mit luftgekühltem Deutz-Diesel F 4L 514 (60 PS) wurde von 1953 bis 1959 gebaut. Das Gerät hatte fünf Vorwärts- und drei Rückwärtsgänge, die Höchstgeschwindigkeit betrug 7,5 Kilometer pro Stunde. Das abgebildete Exemplar war mit einem Menck-Planiergerät versehen.

Dieser Deutz-Raupenschlepper DK 120 aus den frühen 1960er Jahren war mit einem Meiller-Frontlader vom Typ 1701 D2 ausgestattet, der 1,75 Kubikmeter Schaufelinhalt aufwies.

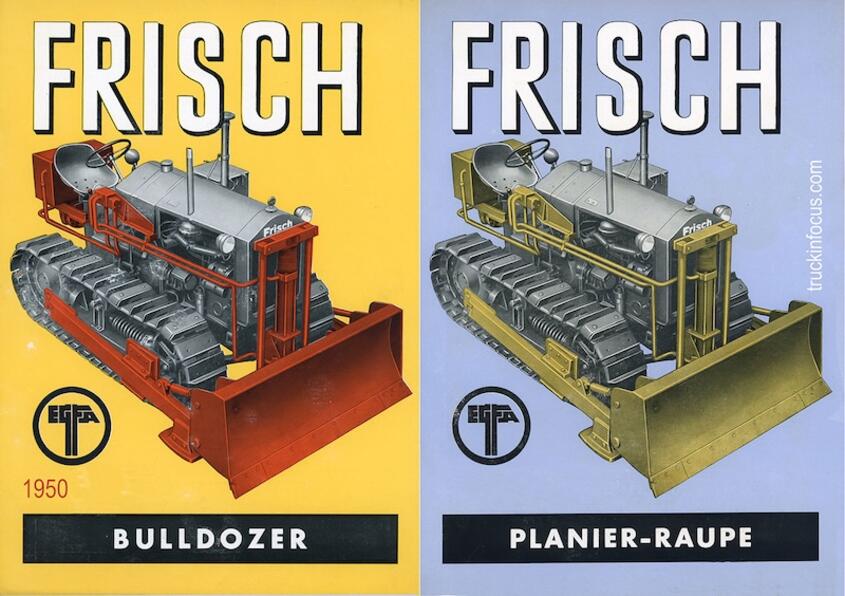

Heinrich Frisch KG, Augsburg

Die 1902 gegründete Eisenbauanstalt Gebrüder Frisch Augsburg war ein deutsches Stahl- und Maschinenbau-Unternehmen, das nach 1913 mehrfach seine Gesellschaftsform änderte und ab 1971 als Frisch GmbH firmierte.

Neben der Herstellung von Stahlkonstruktionen beschäftigte sich Frisch ab 1926 mit der Entwicklung von Maschinen für den Straßenbau. 1936 brachte das Unternehmen ein Gerät namens Augusta auf den Markt, den ersten in Deutschland hergestellten Motorgrader. Auch während des Zweiten Weltkriegs und danach liefen die Geschäfte gut. Die Entwicklung und Produktion von Baumaschinen wurde fortgesetzt.

Frisch war damals eng mit Hanomag verbunden, da das Unternehmen die Planierschilde für deren Raupenschlepper lieferte. Die Abbildung zeigt die englische und deutsche Version eines Prospekttitels aus dem Jahr 1950, in dem eine Hanomag-Raupe mit Frisch-Anbaugeräten beworben wird, wobei das Hanomag-Markenzeichen nicht zu sehen ist. Vermutlich wurde hier der Name Frisch hineinretuschiert. Ähnlich wurde bei Menck verfahren.

1977 übernahmen die FAUN-Werke das inzwischen angeschlagene Unternehmen und gründeten die FAUN-Frisch-Baumaschinen GmbH. 1986 wurden die FAUN-Werke und damit auch die FAUN-Frisch-Baumaschinen GmbH in die O&K-Gruppe eingegliedert. 1998 erwarb die Fiat-Tochter New Holland die Baumaschinensparte von O&K und stellte 1999 die Produktion im ehemaligen Frisch-Werk vollständig ein.

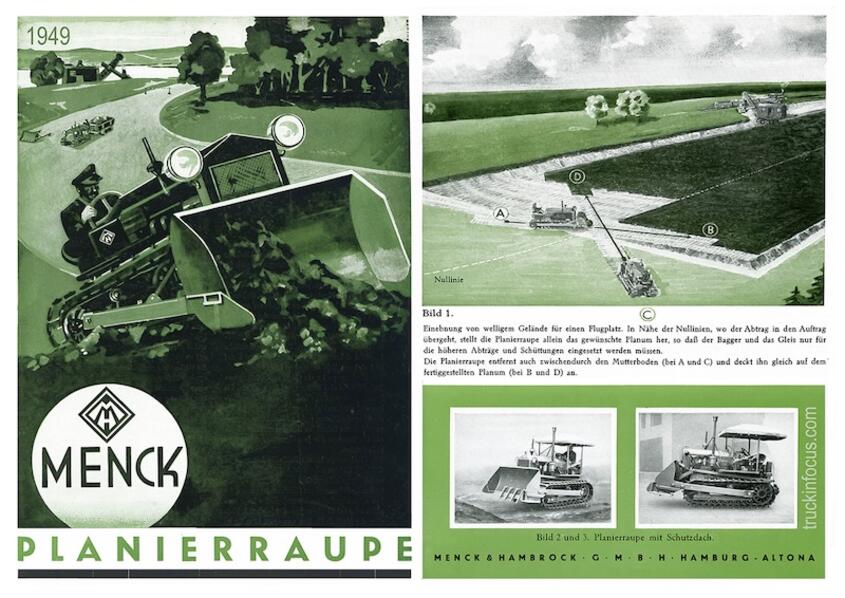

Menck & Hambrock GmbH, Hamburg-Altona

Der Universalbagger M 152 von Menck & Hambrock aus Hamburg-Altona basierte auf dem Vorkriegsmodell Mb (1933 bis 1945) und wurde von 1949 bis 1961 gebaut. Den Namen Universalbagger trug er zu Recht, denn alle damals üblichen Arbeitsausrüstungen wie Hochlöffel, Tieflöffel, Gittermast mit Schleppschaufel oder Greifer, Ramme, Kran oder Planierlöffel konnten angebaut werden. Auf dem Foto ist der rund 44 Tonnen schwere Seilbagger beim Beladen einer Kipplorenbahn zu sehen. Diese Feldbahnen waren vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein unverzichtbares Transportmittel, um in den zerbombten deutschen Städten den Schutt zu beseitigen.

Hier ist ein weiterer Menck Universalbagger M 152 zu sehen, wie er als Löffel-Hochbagger einen knick-gelenkten Euclid Earth Mover mit Bodenentleerung belädt, von dem heute kaum noch festzustellen ist, wie er auf eine deutsche Baustelle gelangte. Im Hintergrund wartet ein Krupp Gigant AMK auf seine Beladung.

Der Seilbagger vom Typ M 90 wurde bei Menck & Hambrock von 1955 bis 1970 gebaut. Auf dem Foto ist ein Modell mit Hochlöffel beim Beladen eines Zettelmeyer Autoschütters zu sehen. Der M 90 wog fast 27 Tonnen und wurde mit Motoren von 90 bis 115 PS geliefert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bei Menck & Hambrock rund 25 verschiedene Seilbagger gebaut. Der Typ M 60 war von 1954 bis 1972 im Angebot. Auf dem Foto ist er beim Beladen eines US-amerikanischen Lkw (vermutlich GMC CCKW) zu sehen. Diese ehemaligen Armeefahrzeuge gingen nach dem Zweiten Weltkrieg in großen Stückzahlen an die Deutsche Bauwirtschaft, wo sie dringend für den Wiederaufbau benötigt wurden. Die teilweise offenen US-Fahrerhäuser wurden in Deutschland durch geschlossene ersetzt, wie bei dem hier gezeigten Beispiel.

Menck & Hambrock hatte zeitweise auch Planierraupen im Programm. Im Prospekt aus dem Jahr 1949, von dem hier Titelbild und eine der Innenseiten wiedergegeben sind, findet sich unter anderem der Satz: „Die Planierraupe fährt gebrauchsfertig mit eigener Kraft und mit 7,8 Kilometern Geschwindigkeit pro Stunde vom Eisenbahnwaggon an die Baustelle, wo sie freizügig, wendig und schnell wie kein anderes Baggergerät, bald hier, bald dort, in beliebig oft wechselnder Richtung und auf Böschungen bis 1:4 aufwärts und abwärts graben und fördern kann.“ Den Antrieb des rund sechs Tonnen schweren Geräts besorgte ein Hanomag-Viertakter des Typs D 52 mit 50 PS. Dass es sich bei der Menck-Planierraupe eigentlich um einen Hanomag-Raupenschlepper vom Typ K 50 handelte und lediglich die Planiereinrichtung bei Menck hergestellt und angebracht wurde, wird im Menck-Prospekt verschwiegen.

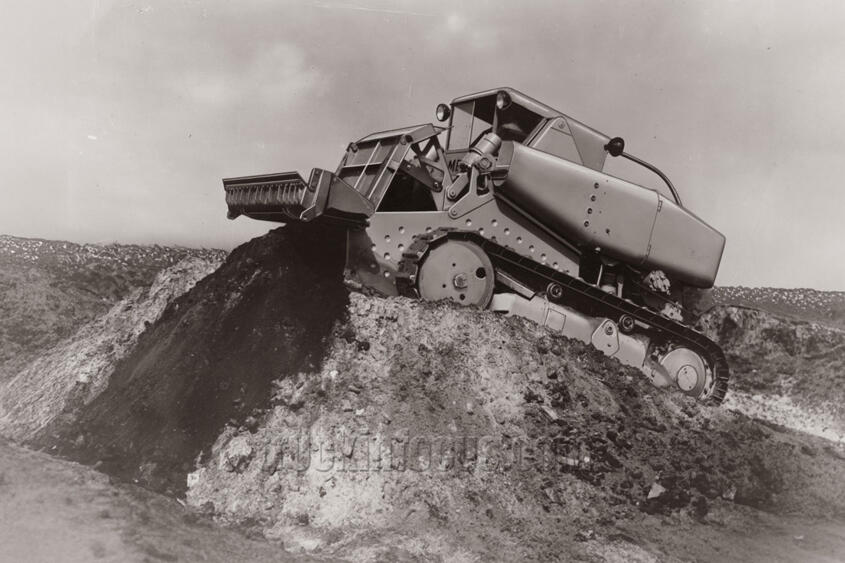

Von Menck & Hambrock stammte auch die Schürfkübelraupe SR 53 (benannt nach ihrem Geburtsjahr 1953) mit 120-PS-Deutz-Diesel A6 M 517. Auf dem Foto leert das skurrile Gerät gerade auf einer Steigung den Kübelinhalt „vor Kopf“ aus. Schürfkübelraupen waren eine „Kombination aus dem Kettenfahrwerk einer Planierraupe und dem heb- und senkbaren Schürfkübel eines Motorschürfwagens“ (Wikipedia). Die Kübelrückwand konnte hydraulisch nach vorne bewegt werden, um den Kübel zu entleeren. Die SR 53 war eine Weiterentwicklung der SR 39 aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auf die SR 53 folgten die SR 65 und 1969 die SR 85, deren Typenbezeichnungen sich am Kübelinhalt von 6,5 bzw. 8,5 Kubikmetern orientierten.

Zwei Menck & Hambrock Schürfkübelraupen vom Typ SR 53 beim Straßenbau, wo sie schichtweise ausschütten. Man konnte das im Kübel enthaltene Material während der Fahrt herauszudrücken und flächig auftragen, nachdem es an anderer Stelle mittels abgesenktem Kübel geschürft wurde. Dabei konnte die Schürftiefe eingestellt werden, maximal mit 50 Zentimetern.

Menck Schürfkübelraupen waren zwar teuer in Anschaffung und Unterhalt, aber laut Wikipedia-Text (unter „Schürfraupe“) konnte eine Schürfkübelraupe im Erdbaubetrieb einen Hydraulikbagger, zwei bis vier Lkw und eine Planierraupe ersetzen. Andererseits erforderte der Betrieb hohe Anforderungen an den Maschinisten, der viel Zeit investieren musste, um das Gerät vollständig zu beherrschen. Schürfraupen werden bis heute bei der Schweizer Frutiger Baumaschinen & Co. gebaut. Die neueste Entwicklung ist der S 3000 Tiger mit 18 Kubikmetern Kübelinhalt.

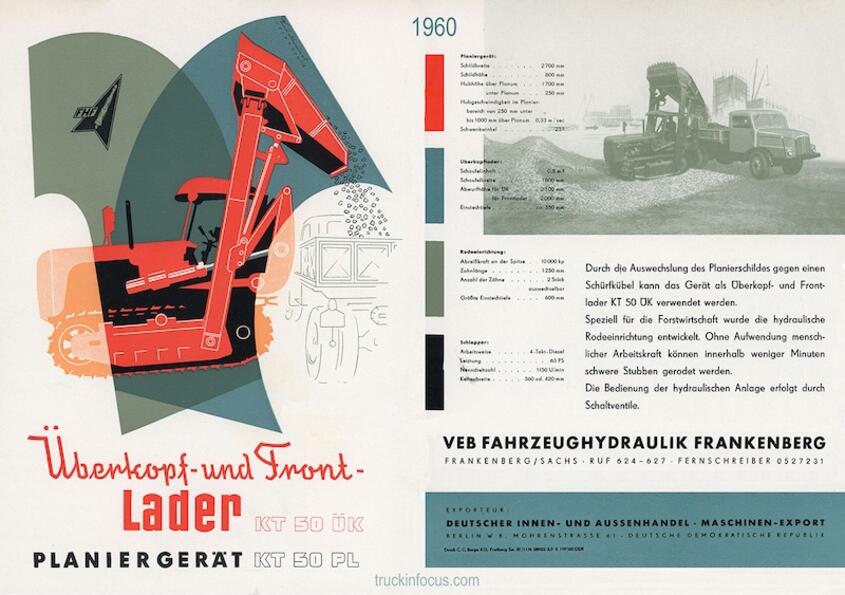

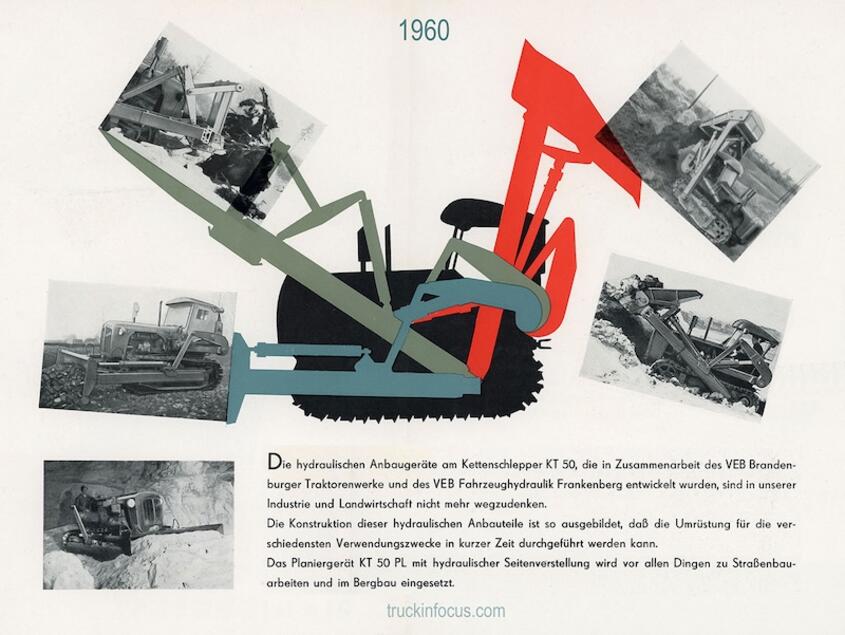

VEB Frankenberg, Frankenberg

Die hier gezeigten Abbildungen entstammen einem Prospekt von 1960, oben sind die Außenseiten, darunter die Innenseiten zu sehen. Mit ansprechender Grafik aus der damaligen Zeit wurden Produkte des volkseigenen Betriebs (VEB) Fahrzeughydraulik Frankenberg beworben, wenn auch hier nur die Anbauteile hergestellt wurden, während der Raupenschlepper KT 50 vom VEB Traktorenwerk Brandenburg aus Brandenburg an der Havel stammte. Der Überkopflader KT 50 ÜK und das Planiergerät KT 50 PL waren beim Straßenbau der DDR weit verbreitet. Der KT 50 basierte auf einem Kettenschlepper der Famo-Werke von etwa 1935, der in der DDR optisch und technisch weiterentwickelt wurde. In Frankenberg befand sich seit 1948 das Fahrzeugwerk Hunger, eines der größten Privatunternehmen der DDR, bis es 1958 enteignet wurde, nachdem der Gründer Walter Hunger in den Westen übergesiedelt war, um dort einen Neuanfang zu wagen.

Nordtrak, Hamburg

Die Norddeutsche Traktorenfabrik Franz Westermann, abgekürzt Nordtrak stellte von 1947 und 1957 in Hamburg neben Acker- und Forstschleppern auch Baumaschinen her. Besonderes Merkmal der Nordtrak-Produkte war der Allrad-Antrieb mit vier gleichgroßen Rädern, damals eine Ausnahmeerscheinung, der auf der Antriebstechnik des US-amerikanischen Jeeps basierte. Abgebildet ist hier ein Nordtrak Stier 480 mit dem 48 PS-Dieselmotor AKD 12 V von MWM. Mittels eines angebauten hydraulischen Meiller-Überkopfladers wurde ein Anhänger beladen.

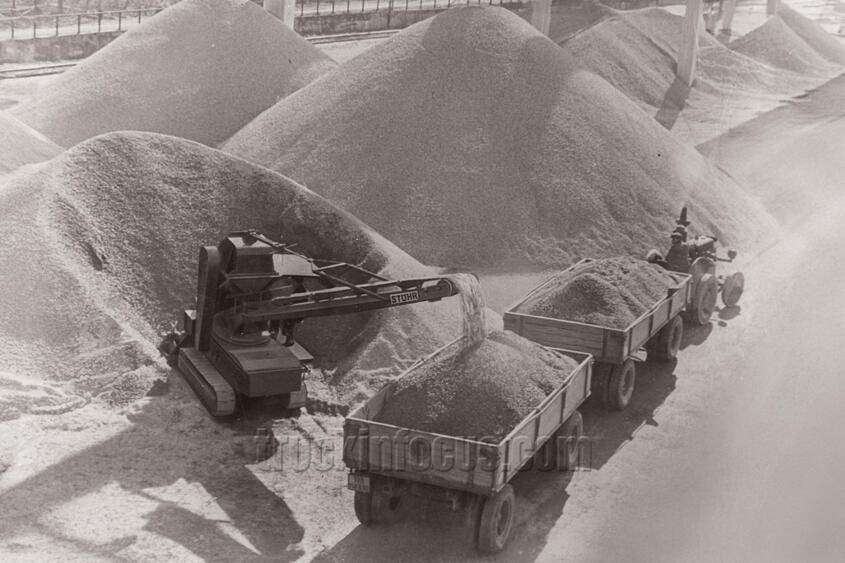

Wilhelm Stöhr, Offenbach am Main

Um Aushub aus Baugruben heraus zu befördern oder Lkw zu beladen, nutzte man in früherer Zeit üblicherweise Förderbänder, zumal wenn keine anderen Geräte zur Verfügung standen. Noch besser waren Stöhr Selbstauflader von der „Wilhelm Stöhr Spezialfabrik für Transportanlagen und Aufzüge“ aus Offenbach am Main. Die Firma war von 1900 bis 1970 aktiv war und bot beispielsweise 1922 weltweit das erste fahrbare Förderband an. Abgebildet ist der Stöhr Kleinlader LK von 1955 mit 35 Kubikmetern Fördermenge pro Stunde beim Beladen eines Kippers.

Das Foto zeigt den selbstfahrenden Stöhr Selbstauflader mit Kettenfahrwerk sowie schwenk- und höhenverstellbarem Abgabeband beim Beladen von Anhängern. Die Förderleistung betrug rund 50 Tonnen pro Stunde. Als Zugfahrzeug ist ein Lanz Bulldog mit Vollgummi-Bereifung zu erkennen. Das in den Fünfziger Jahren ausgegebene Foto ist vermutlich aus der Vorkriegszeit.

Deutlich moderner wirkt der Stöhr „Selbstauflader“ auf diesem Foto, das von etwa 1955 stammt. Den Selbstauflader gab es als Typ LR mit einer Fördermenge von 60 Kubikmetern pro Stunde und als Typ LG mit 90 Kubikmetern. Schwer zu bestimmen ist der Lkw, der hier gerade mit Koks beladen wird.

Wieger

Ein anderes Gerät, das ähnlich dem Stöhr Selbstauflader zum Einsatz kam, war die Wieger Selbstauflademaschine BST 60 mit Elektro- bzw. dieselelektrischem Antrieb. Die Leistung betrug 60 Kubikmeter pro Stunde. Beide Fotos, die mit 1956 datiert sind, zeigen die gefräßige Maschine in leicht unterschiedlichen Ausführungen. Leider liegen uns keine weiteren Informationen vor, weder über die Firma Wieger, noch zu weiteren Details der offenbar wenig bekannten Geräte.

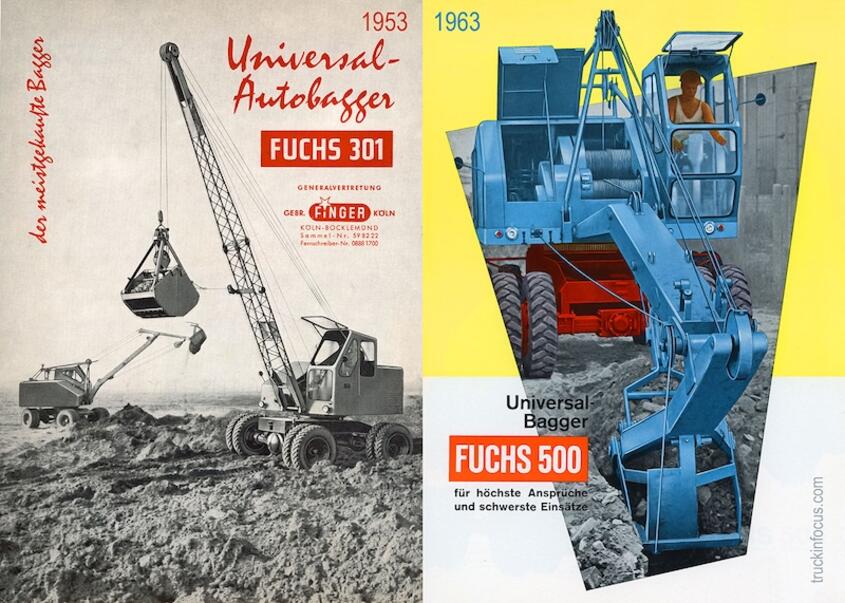

Johs. Fuchs AG, Ditzingen

Nicht wegzudenken von westdeutschen Baustellen sind die Bagger der Firma Johannes Fuchs aus Ditzingen bei Stuttgart. Im Jahr 1957 brachte das 1888 in Hemmingen gegründete Unternehmen die Seilbagger-Baureihe 301 heraus. Mit mehr als 15.000 Einheiten gilt der Fuchs 301 als der meistgebaute Bagger der Welt, bis 1978 die Produktion eingestellt wurde. Das Foto zeigt das Gerät mit 300-Liter-Greifer, im Hintergrund tummelt sich die Version mit Tieflöffel, den es in den Schnittbreiten 700 und 800 Millimeter gab.

Der Fuchs 301 mit Planierschild wurde zum Verfüllen von Gräben und zum Einebnen von losem Boden verwendet, Die Breite des Schilds betrug 125 Zentimeter. Außerdem konnten Hochlöffel, Mehrschalengreifer, Spezial-Löffel zum Ausheben von Drainage- und Kabelgräben, eine Schleppschaufel-Einrichtung und sogar ein Zehn-Meter-Hochbaukran montiert werden. Der Unterwagen konnte mit Allrad- oder Hinterradantrieb bestellt werden, die Gesamttragkraft betrug 22 Tonnen.

Verschiedene Fuchs-Prospekttitel aus der Zeit um die Sechziger Jahre zeigen die Typen 301 und 500 mit unterschiedlichen Arbeitseinrichtungen.

Friedrich Heinrich Flottmann GmbH, Herne

Baustelle Ruhrschnellweg 1961: Ein Flottmann Raupen-Verdichter Vibrotrek R 42 mit sechs Einzel-Verdichterplatten glättet die Trasse der heutigen A 40, auf der sich täglich mehr als 100.000 Fahrzeuge bewegen, wenn sie nicht zwischen Essen und Dortmund im Stau stehen. Das Maschinenbau-Unternehmen Friedrich Heinrich Flottmann aus Herne, gegründet 1872, gibt es seit Ende der Achtziger Jahre nicht mehr.

Borco

Den Borco Rüttelverdichter Vibrofix TR 50 von 1962 trieb ein luftgekühlter Faryman-Viertakt-Dieselmotor mit 14 PS an. Geräte dieser Art werden auch als Teller-Rüttler bezeichnet. Über die Firma Borco und ihren Sitz in Deutschland fanden sich keinerlei Informationen.

Hatra, Travemünde

Die 1919 gegründete Maschinenfabrik Alfred Hagelstein aus Travemünde ist vor allem unter dem Namen Hatra bekannt. Der Vier-Tonnen-Schwenklader Hatra SL125 mit 1,5 bis 1,8-Kubikmeter-Schaufel von 1961 verfügte über eine um 360 Grad schwenkbare Ladeeinrichtung und konnte deshalb auch seitlich schaufeln, laden und abladen. Der Antrieb erfolgte durch den luftgekühlten V6-Deutz-Dieselmotor F6L 714 mit 125 PS. Die für eine Baumaschine ungewöhnliche Höchstgeschwindigkeit von 42 Stundenkilometern, Allrad-Antrieb und Allrad-Lenkung machten den Hatra SL125 besonders leistungsstark und wendig. Er wurde bei der Deutschen Bundeswehr als Pioniergerät eingesetzt, die zwischen 1961 und 1964 mehr als 1650 Einheiten von Hatra bezog. An die zivile Bauwirtschaft gingen rund 300 Exemplare unter der Typenbezeichnung SL 225. Anfang der Siebziger Jahre endete die Baumaschinen-Produktion bei Hatra nach 53 Jahren.

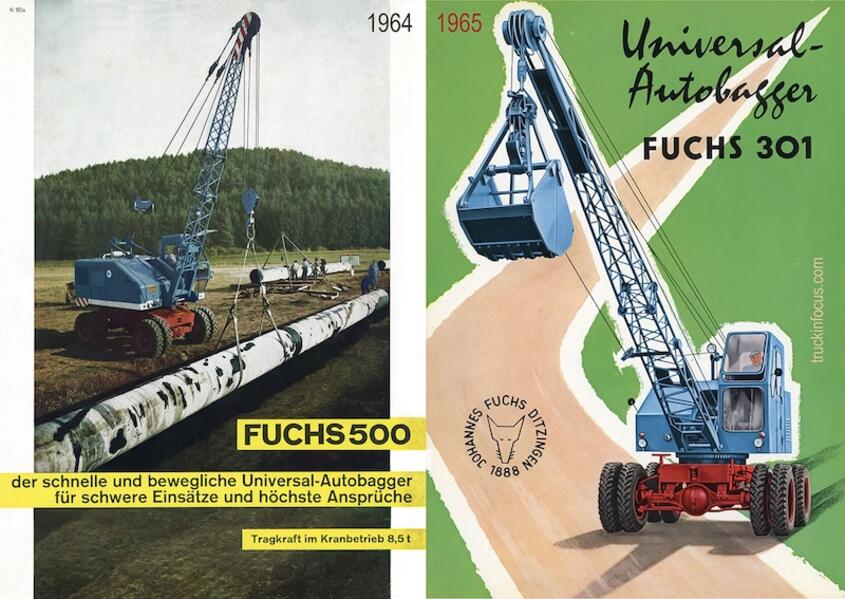

Rudolf Dolberg AG, Rostock, Berlin und Dortmund

Ursprünglich war die 1884 gegründete Rudolf Dolberg AG mit Sitz in Rostock, Berlin und Dortmund ein Hersteller von Gleisen, Weichen und anderem Feldbahnzubehör. Um 1935 kamen Baumaschinen hinzu. In den Fünfziger Jahren wurde der Raupenbagger M 200 dank seiner robusten Bauweise und seines Transportgewichts von nur sechseinhalb Tonnen zum meistverkauften Kleinbagger in Deutschland. 1960 übernahm der Krupp-Konzern das Unternehmen und führte es unter dem Namen Krupp-Dolberg weiter. Nun sollte der Mobilbagger D 200 M dem erfolgreichen Fuchs 301 in der Sechseinhalb-Tonnen-Klasse Paroli bieten, setzte sich aber nicht im erhofften Maß durch. 1969 endete die Baggerproduktion bei Krupp-Dolberg, nachdem man 1965 noch mit einem Hydraulikbagger versucht hatte, den Abwärtstrend zu stoppen.

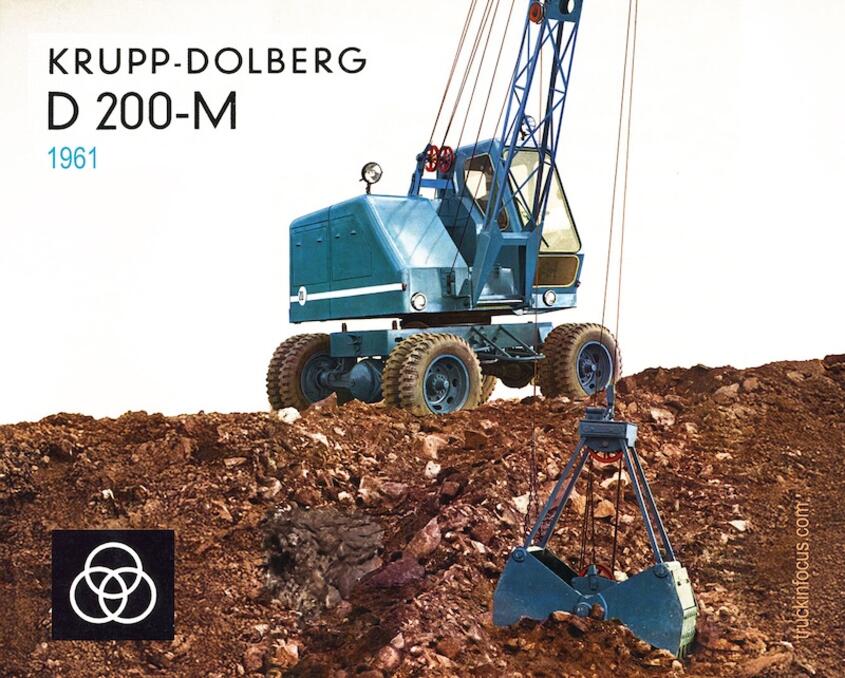

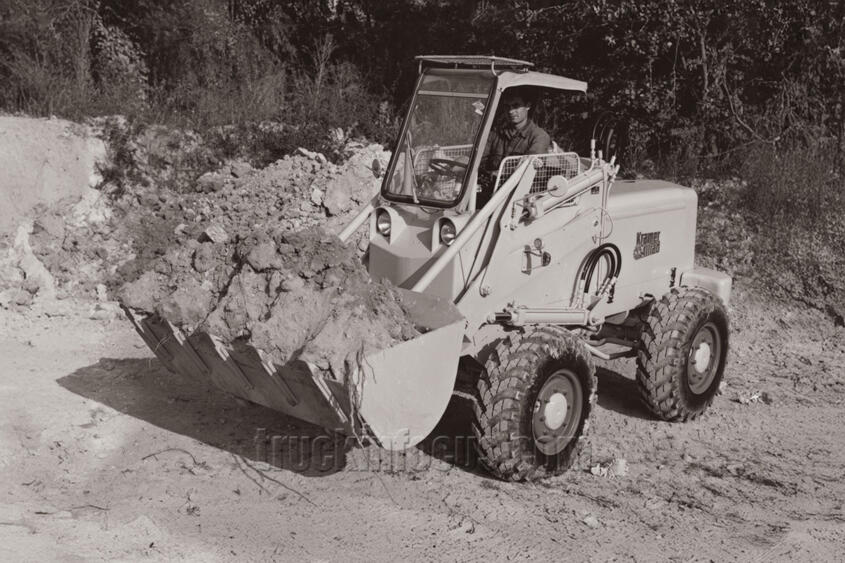

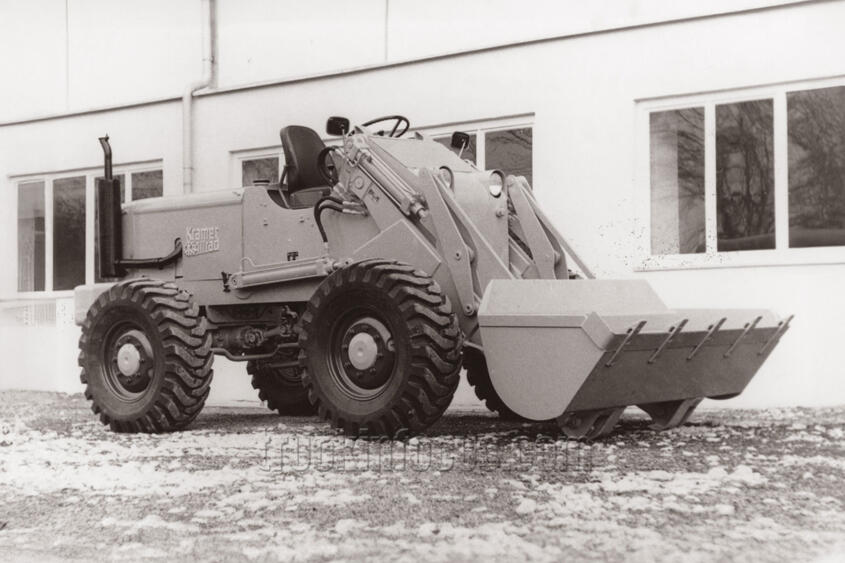

Kramer-Werke GmbH, Gutmadingen

Die Kramer-Werke GmbH sind heute in Pfullendorf ansässig. 1925 wurde das Unternehmen in Gutmadingen gegründet und begann mit der Traktorenproduktion. Auch Straßenzugmaschinen und Lkw gehörten nach dem Zweiten Weltkrieg zum Portfolio. Etwa 1961 kam der Schaufellader mit der Typenbezeichnung „50 PS“ auf den Markt. Unter der Haube arbeitete der Deutz-Vierzylinder-Dieselmotor F4L 712 mit 60 PS, der Allrad-Antrieb verlieh dem Lader Kraft und Wendigkeit. Der Schaufelinhalt betrug 0,6 bis 0,9 Kubikmeter.

Der Kramer Schaufellader KS 510 von 1964 hatte fünf Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, Allrad-Antrieb und eine Schaufel-Kapazität von 0,7 bis 0,9 Tonnen. Die Tragkraft betrug 1,8 Tonnen. Angetrieben wurde das Gerät durch den luftgekühlten Deutz-Dieselmotor F4L 812 mit 52- bis 60 PS.

Auch der Kramer Schaufellader vom Typ KS 511 mit Allradantrieb hatte den 52- bis 60-PS-Deutz-Dieselmotor F4L 812 unter der Haube. Das Foto von etwa 1965 zeigt ihn während der Beladung eines Henschel-Allrad-Kippers vom Typ HS 12 HAK.

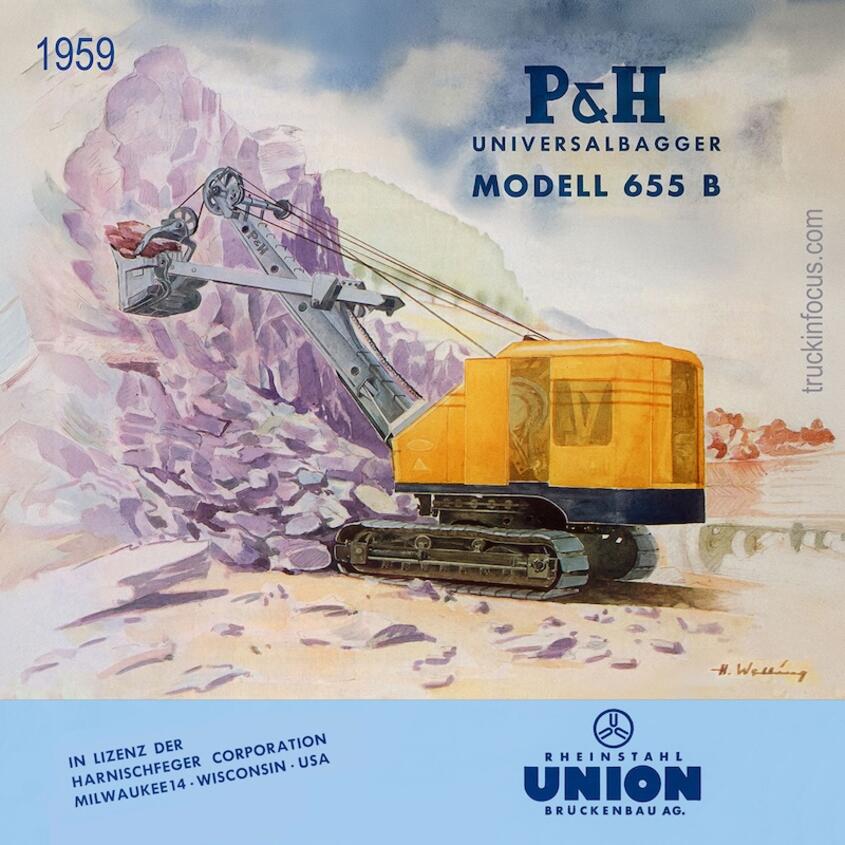

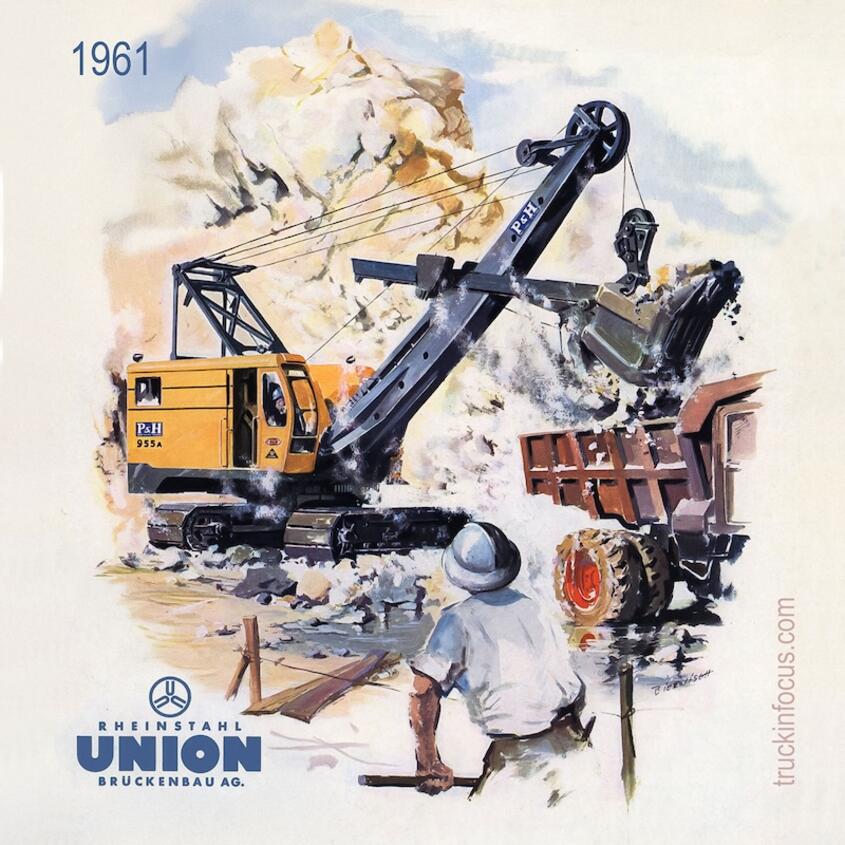

Rheinstahl Union Brückenbau AG, Dortmund

Im Jahr 1965 bot die Rheinstahl Union Brückenbau AG aus Dortmund den neuen Raupenbagger Modell 320 an. Der 0,7-Kubikmeter -Seilbagger war ein Lizenzbau der US-amerikanischen P&H Harnischfeger Corporation aus Wisconsin, Milwaukee. Sein luftgekühlter Dieselmotor leistete 88 PS. Die Rheinstahl Union Brückenbau AG wurde wurde durch Bauwerke wie den Assuan-Staudamm in Ägypten und die Zoobrücke in Köln bekannt. Ende der Sechziger Jahre geriet der Konzern jedoch unter finanziellen Druck und 1973 erfolgte die Übernahme durch Thyssen. 1976 wurde der Name Rheinstahl aufgegeben.

Diese künstlerisch gestaltete Prospekt-Illustration von etwa 1961 zeigt den

Rheinstahl-Union-Seilbagger vom Typ 655 B (Lizenz P&H). Der Bagger brachte 35,7 Tonnen auf die Waage und konnte als Hoch- oder Tieflöffel-, Schleppschaufel- und Greiferbagger und auch als Ramme oder Kran verendet werden. Im Prospekt heißt es, das Modell 655 B habe sich auf der ganzen Welt bewährt.

Auch diese Prospekt-Illustration stammt aus den frühen Sechziger Jahren. Sie stellt den Rheinstahl-Union-Seilbagger vom Typ 955 A (Lizenz P&H) dar. Der 53,2 Tonnen schwere Koloss verfügte über ein Grabgefäß mit bis zu 2,5 Kubikmetern Inhalt. Übertroffen wurde er nur noch durch den 65.7 Tonnen schweren Typ 1055 mit bis zu 3,2 Kubikmetern Grabgefäß-Inhalt, von dem uns leider keine Abbildung vorliegt.

Stolmabau GmbH, Stolberg

Die Stolberger Maschinen- und Apparatebau GmbH in Stolberg bei Aachen war nur wenig bekannt, obwohl sie der Schöpfer einiger ungewöhnlicher Baumaschinen war. Unter dem Namen Stolmabau bot sie Mitte der Sechziger Jahre zum Beispiel den Dreirad-Schaufellader Robuster RL II an. Angetrieben durch den luftgekühlten Zwei-Zylinder-Deutz-Dieselmotor F2L 812 mit 26 PS war das asymmetrisch gestaltete fast fünf Meter lange Gerät mit geschlossenem Fahrerhaus und rechts daneben angeordnetem Ausleger zwar wendig, aber nicht besonders stark. 1969 endete die Produktion der auch im Bergbau eingesetzten Lader.

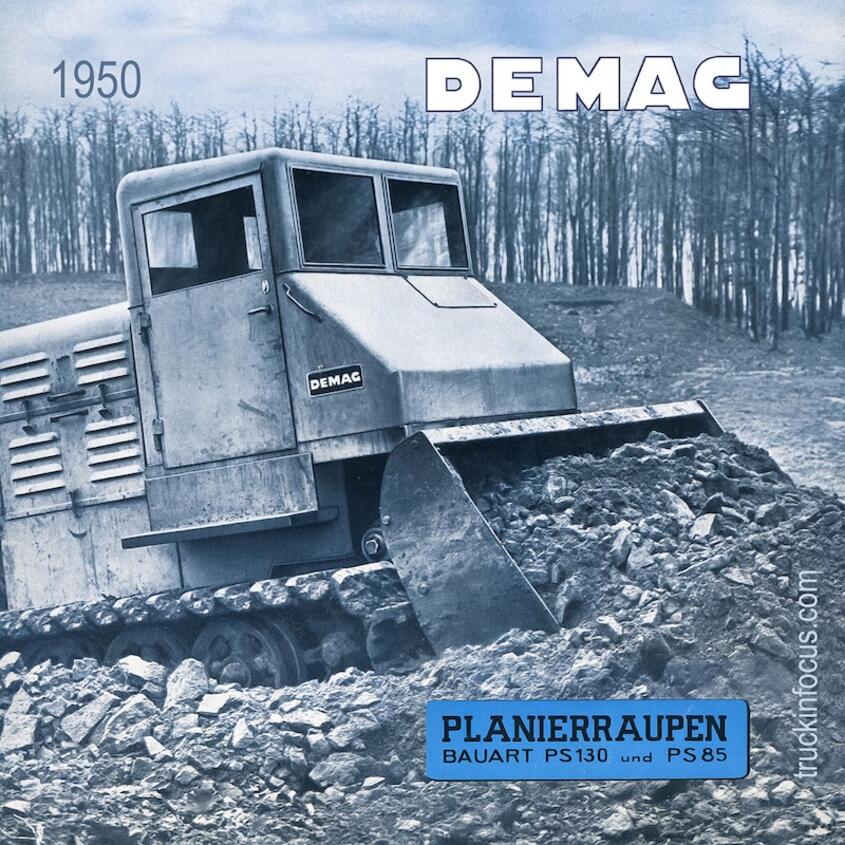

Deutsche Maschinenbau-Aktiengesellschaft (Demag), Duisburg

Die Demag (Deutsche Maschinenbau-Aktiengesellschaft) entstand 1910 durch den Zusammenschluss verschiedener Maschinenbaubetriebe. Das Unternehmen war zunächst im Kranbau erfolgreich, produzierte aber auch Eisenbahnwaggons und Lokomotiven, ab 1925 Seilbagger und im Zweiten Weltkrieg schwere Panzerfahrzeuge. 1954 entstand der erste vollhydraulische Bagger, nachdem ab etwa 1951 auch Planierraupen produziert wurden, deren Verkaufszahlen jedoch hinter den Erwartungen zurückblieben und die nach knapp zehn Jahren wieder aus dem Programm genommen wurden. Der abgebildete Prospekttitel zeigt die Demag-Planierraupe mit geschlossenem Fahrerhaus und dahinter platziertem Motor. Der Typ PS 130 wurde vom Modag-Zweitakter RB 54 mit 140 PS oder wahlweise vom Kämper-Motor 6 D 13 mit 150 PS angetrieben. Im kürzeren Typ PS 85 arbeitete der Kämper-Motor 4 D 12 mit 85 PS.

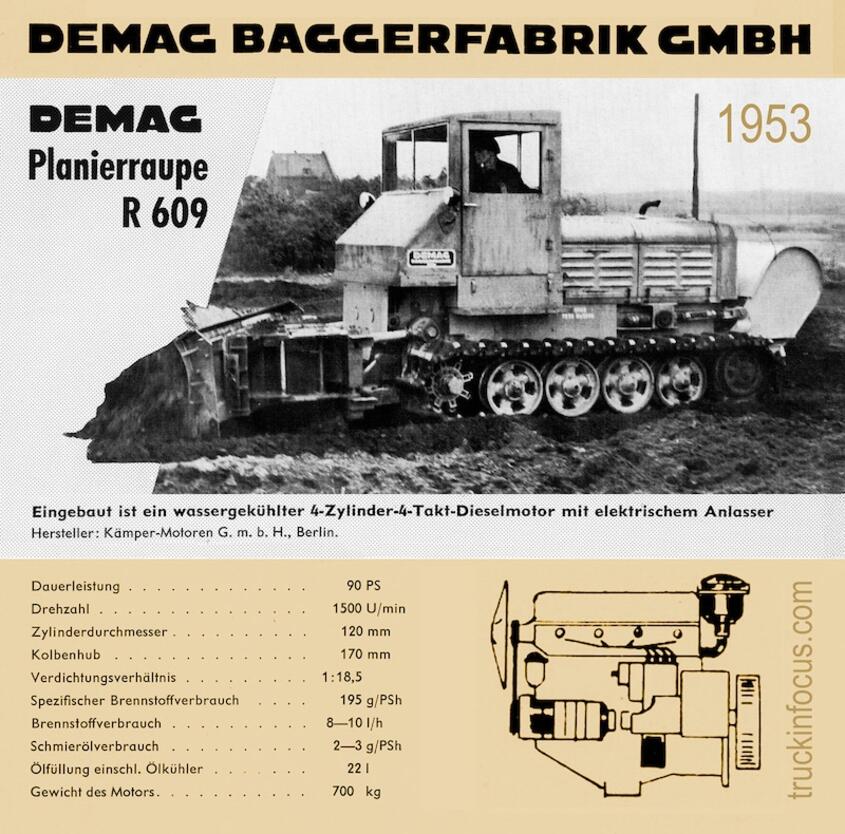

Dieser Demag-Prospekt von1953 zeigt die Planierraupe R 609 mit 90-PS-Kämper-Motor. Das Gewicht der Raupe inklusive Planiereinrichtung und Winde betrug zwölf Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit im vierten gang 12,7 Kilometer pro Stunde.

Den MAN F8 von 1953 wird es als Muldenkipper wohl nicht oft gegeben haben. Vielleicht ist das Fahrzeug auf diesem MAN-Pressefoto ein Prototyp, der nicht in Serie ging oder es war für den Export bestimmt. Fest steht nur, dass der Seilbagger, der gerade seine Krallen über der Mulde öffnet, ein Demag ist, vermutlich vom Typ B 310.

Gebrüder Eicher Traktorenfabrik GmbH, Forstern

Auch die 1936 gegründete Traktoren- Geräteträger- und Zugmaschinenfabrik Eicher aus dem oberbayerischen Forstern bot Baumaschinen an. Auf dem Foto ist der Radschlepper Königstiger mit 40 PS zu sehen, der auch als Mammut mit 65 PS angeboten wurde. Der Antrieb der Allrad-Schlepper erfolgte durch luftgekühlte Eicher-Dieselmotoren. Ausgestattet waren die Baumaschinen mit Ladeschaufel und Löffelbagger-Arm am Heck. Nach jahrzehntelangem Abwärtstrend mit zwei Insolvenzen und wechselnden Anteilseignern endete die Traktorenproduktion im Jahr 2009 endgültig. Nur in Indien werden noch heute Lkw mit dem Namen Eicher hergestellt.

Schmiedag AG, Hagen

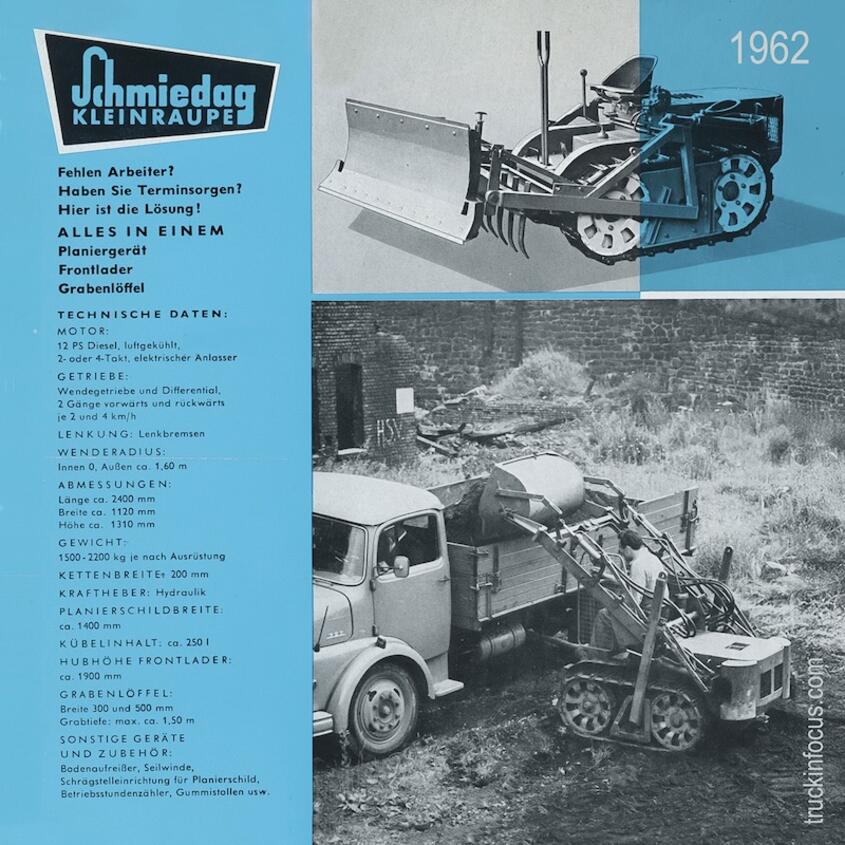

Ein weiterer Hersteller von Baumaschinen war die Schmiedag AG in Hagen. Das 1928 gegründete Maschinenbauunternehmen stellte Komponenten für Kraftfahrzeuge, Bergbau, Eisenbahnen, Landmaschinen und Traktoren her. 1950 wurde der Hansa, ein einachsiger, handgeführter 12-PS-Schlepper, auf den Markt gebracht. Von 1954 bis 1967 gehörten auch kleine Raupenschlepper zum Programm. Das Bild zeigt einen Prospekt aus dem Jahr 1962, mit dem für die Schmiedag-Kleinraupe geworben wurde.

Mafi-Mulag

Der Mafi-Mulag-Schaufellader AS-500 erschien 1966. Recherchen im Internet ergaben leider keine Ergebnisse zu diesem Gerät. Einige technische Daten fanden sich rückseitig auf dem Original-Werkfoto, das hier zu sehen ist: Schaufelinhalt 500 Liter, eine Tonne Nutzlast, Allradantrieb, Motorisierung durch luftgekühlten Güldner-Zweizylinder-Motor mit 26 PS und mit hydrostatischem Antrieb, ebenfalls von Güldner.

Orenstein & Koppel AG (O&K), Berlin

Orenstein & Koppel (abgekürzt O&K) war ein deutsches Maschinenbauunternehmen, das am 1876 in Berlin-Schlachtensee gegründet und 1897 zur Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. O&K lieferte zunächst Feldbahnzubehör wie Loren, Gleise und Weichen und stellte später neben Lokomotiven und Waggons für den Güter- und Personenverkehr eine breite Palette von Baumaschinen her, vor allem Bagger in verschiedenen Ausführungen, aber auch Straßenhobel, Kipper und Autokrane. Zu den kleinsten O&K-Geräten gehörte der Dreirad-Autoschütter Motrak AS 030 mit 300 oder 400-Liter Kippmulde und luftgekühltem ILO-Einzylinder-Motor mit 5,4 PS. Der „Fahrer“ des skurrilen Arbeitsgeräts konnte mühelos lenken, musste aber zu Fuß mitlaufen.

Zwei Nummern größer war der O&K-Autoschütter Motrak AS 150, ausgeführt als Dreiseitenkipper mit hydraulisch betätigter 0,85- bis 1,50 Kubikmeter-Mulde. Der luftgekühlte Porenstein & Koppel-Zweitakt-Diesel vom Typ 113 R1 DL leistete 16 PS

Schon fast ein ausgewachsener Muldenkipper war der O&K-Autoschütter AS 610 mit festem Fahrerhaus und Vier- bis Fünf-Kubikmeter-Kippmulde. Der luftgekühlte Deutz-Dieselmotor vom Typ F6L 514 leistete stattliche 90 PS.

Auch der dreiachsige Orensten & Koppel-Erdhobel EH 361 mit Doppelachsantrieb war mit einem Deutz-Dieselmotor ausgerüstet, dem Vierzylinder F4l 514 mit 65 PS. Auf dem Foto verteilt der Erdhobel Grobschotter mit seiner Stirnschar.

Orenstein & Koppel-Mobilbagger vom Typ LS 041 mit Allradantrieb, ausgerüstet als Kran, bei der Unterbringung von Eisenrohren in einem Materiallager. Das Foto ist mit 1962 datiert.

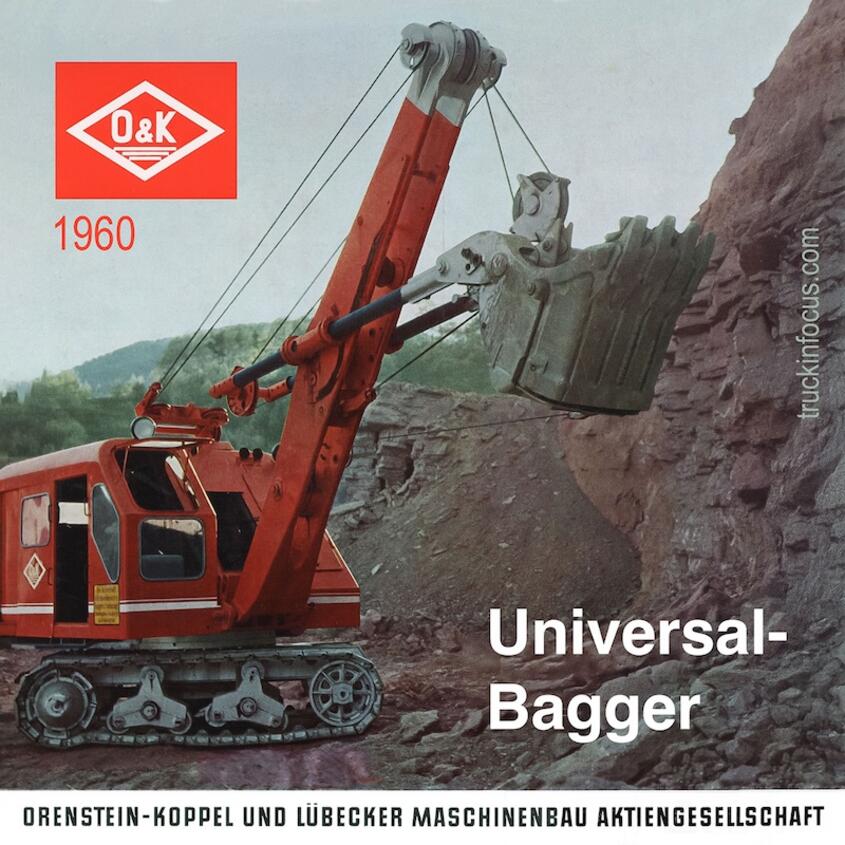

Orenstein & Koppel-Prospektgestaltung von 1960 - die Innenseiten beschreiben den O&K-Universalbagger in den Ausführungen mit Hoch- und Tieflöffel, als Greifbagger und mit Schleppschaufel. Es gab verschiedene Typen mit Löffelinhalten von 280 bis 1750 Litern, wobei die Typen bis zu 700 Litern auch für den Aufbau auf Lkw-Fahrgestellen geliefert werden konnten.

Eduard Linnhoff AG, Berlin und Northeim

Die Maschinenfabrik Eduard Linnhoff aus Berlin-Tempelhof wurde 1925 gegründet. Ab 1955 hatte das Unternehmen einen zweiten Standort in Northeim bei Göttingen auf einem Grundstück, das es fünf Jahre zuvor gemietet hatte. Nach dem Konkurs 1970 hinterließ Linnhoff nicht viele Spuren. Im Internet findet man fast nichts über Linnhoff, obwohl Linnhoff-Baumaschinen einst eine wichtige Rolle in der Branche spielten. Das Foto zeigt eine stationäre, vollautomatische Schwarzdecken-Misch- und Fertigungsanlage namens Linnhoff Kompaktomat. Die Maschine belädt einen Mercedes L 312.

Sogenannte Teerkocher waren in den Fünfziger und Sechziger Jahren ein gewohnter Anblick auf Straßenbaustellen. Das Bild zeigt einen Linnhoff-Spezialanhänger mit dem schwer zu erklärenden Namen Automain, der als selbstfahrende Teerkoch- und Pumpspritzanlage für 750 bis 1150 Liter fungierte. Bis zu zehn Tonnen Bitumen konnte das Gerät in acht bis zehn Stunden verarbeiten. Das Foto entstand um 1960.

Die etwas modernere Version eines Teerkochers war der Linnhoff-Spezialanhänger mit Spezialaufbau als 1,8 Kubikmeter fassender Bitumentank mit Ölfeuerung und eigenem Antrieb. Seine Kapazität betrug vier Tonnen. Das Foto aus den frühen sechziger Jahren zeigt das Gerät im Auslieferungszustand.

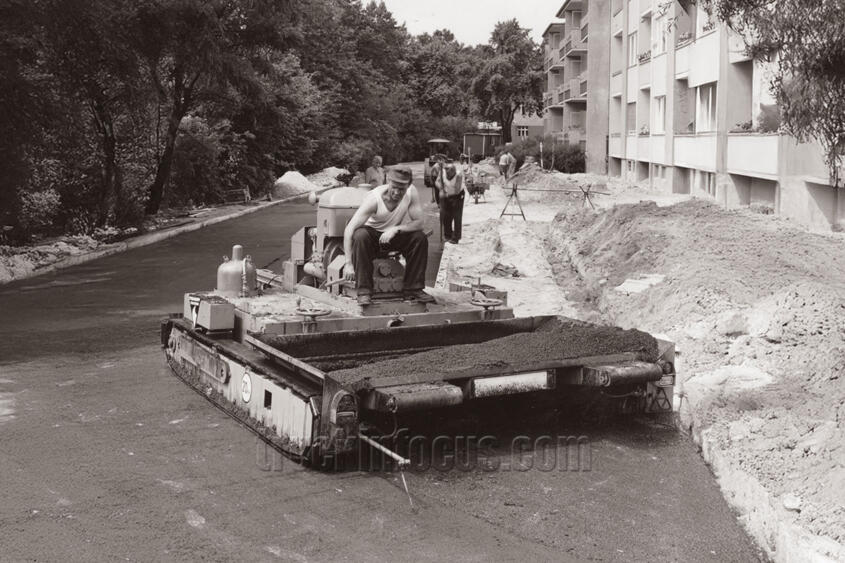

Straßenfertiger waren eine weitere Spezialität der Maschinenfabrik Eduard Linnhoff. Die beiden Fotos aus der Zeit um 1962 zeigen den selbstfahrenden Schwarzdeckenfertiger von Linnhoff für eine Arbeitsbreite von 0,5 bis 2,04 Metern. Die Maschine konnte bis zu 30 Tonnen Material pro Stunde verarbeiten.

Dieses Foto stammt ebenfalls aus der Zeit um 1962 und zeigt einen Straßenfertiger für eine Arbeitsbreite zwischen 0,5 bis 3 Metern. Bis zu 60 Tonnen Material konnten pro Stunde verarbeitet werden.

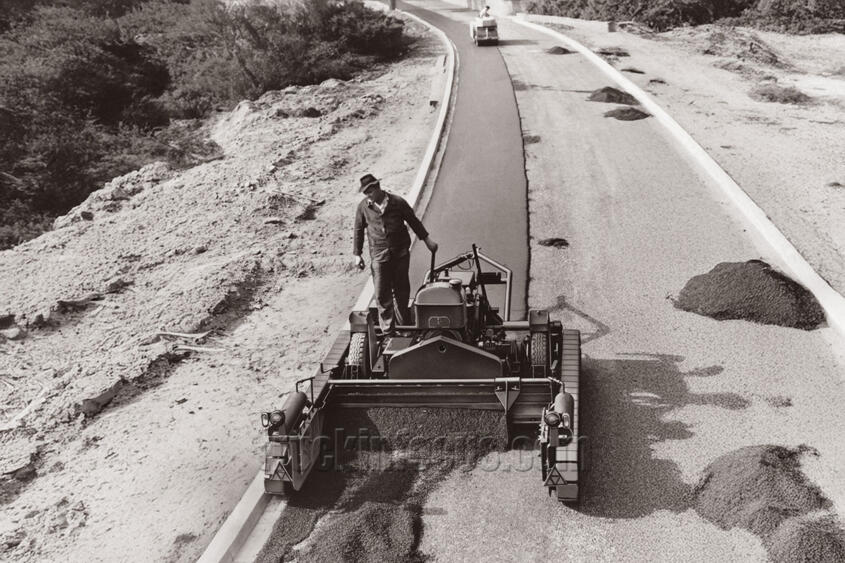

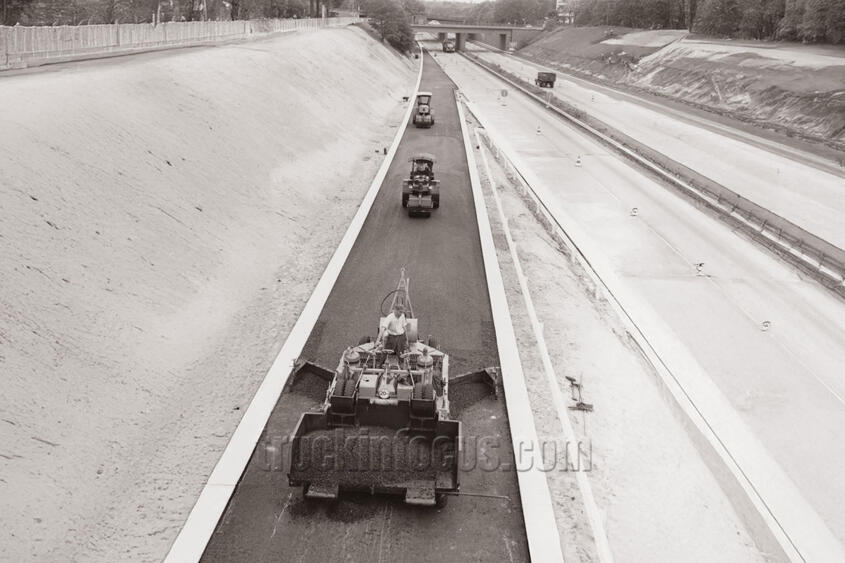

Der selbstfahrende Linnhoff-Schwarzdeckenfertiger für eine Arbeitsbreite von 2,2 bis 4,5 Metern konnte bis zu 100 Tonnen Material pro Stunde verarbeiten. Das Foto aus den frühen Sechziger Jahren zeigt eine Baustelle auf der Berliner AVUS, der heutigen Autobahn A 115. Die 1921 eröffnete Automobilverkehrs- und Übungsstrecke galt als erste ausschließlich dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehaltene Straße der Welt.

Diese beiden Linnhoff-Schwarzdeckenfertiger sind ebenfalls das Modell mit einer Arbeitsbreite von 2,2 bis 4,5 Metern. Das Foto wurde um 1962 am Kamener Kreuz aufgenommen.

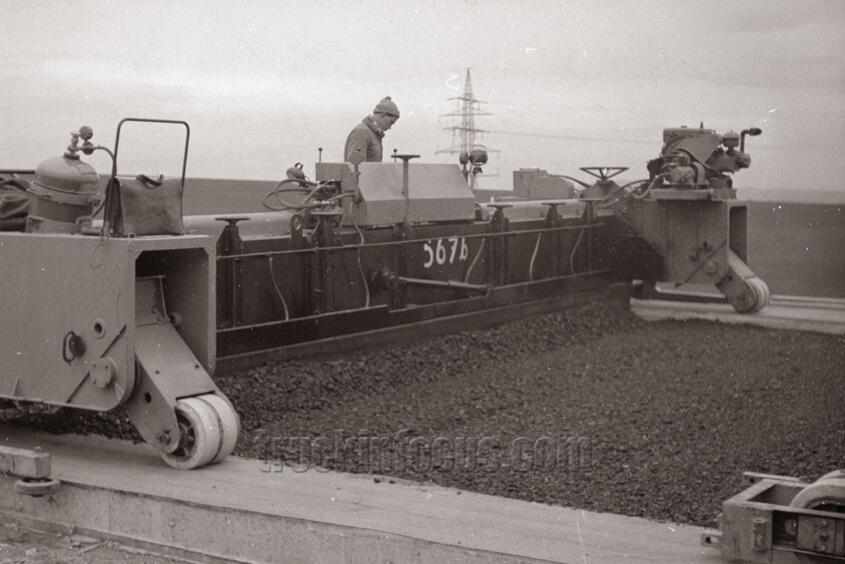

Der Schwarzdeckenfertiger von Linnhoff in der Autobahnversion wurde für Arbeitsbreiten von 3 bis 9,5 Metern konzipiert. Die Arbeitsgeschwindigkeit konnte zwischen 0,2 und 3,0 Metern pro Minute variiert werden, während die Transportgeschwindigkeit 15 Meter pro Minute betrug.

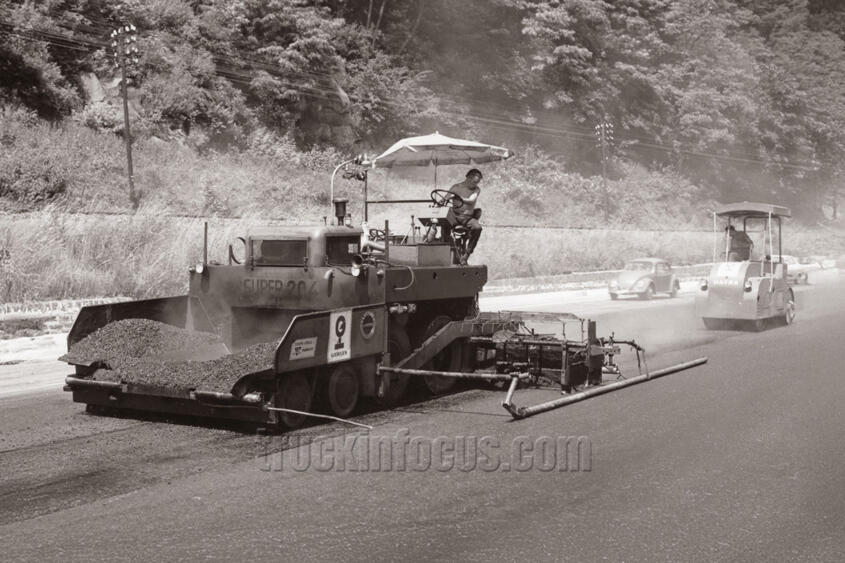

Der Straßenfertiger Linhoff Super 600 kam 1965 auf den Markt. Das Foto zeigt ihn beim Einbau einer Binderschicht. Seine Einbaufähigkeit betrug 250 Tonnen pro Stunde.

Joseph Vögele AG, Ludwigshafen

Die Joseph Vögele AG aus Ludwigshafen ist heute Weltmarktführer bei Straßenfertigern, wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist. Als Teil der Wirtgen Group gehört das Unternehmen zum amerikanischen Land- und Baumaschinenkonzern Deere & Company. Zur Geschichte: Nach der Gründung im Jahr 1836 etablierte man sich zunächst als Zulieferer für die Eisenbahn und hatte Weichen und Rangieranlagen im Produktionsprogramm. Nach 1925 begann bei Vögele die Produktion von Straßenbaumaschinen, die ersten Betoneinbauzüge, Bodenvermörtler und Asphaltdeckenfertiger wurden konstruiert. Auf den beiden Fotos von 1969 ist der luftbereifte Vögele Vierachs-Schwarzdecken-Straßenfertiger Super 204 zu sehen. Angetrieben wurde das Gerät durch den luftgekühlten Deutz-Dieselmotor F6L 912 mit 75 PS.

Dieser Beitrag wurde sorgfältig nach bestem, aber nicht eigenem Wissen zusammengestellt. Die in den Texten enthaltenen Informationen stammen von den Beschriftungen auf den Rückseiten der Fotos, aus Werbeprospekten der jeweiligen Firmen und auch aus dem Internet. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um Nachricht. Wir empfehlen hierfür die E-Mail-Adresse corrections@truckinfocus.com

Einige Links, von denen wir Informationen bezogen haben:

https://verlagkraftakt.de/Krupp-des-Ostens-Das-Fahrzeugwerk-Hunger-aus-Frankenberg